信息技术是新经济风暴的起源,是新经济浪潮的动力,是新经济时代的标志。美国的信息技术是世界最先进的,信息产业的发展处于世界领先位置,并且带来了巨大的经济效益。

“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象,其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一,将被重点推进。新一代信息技术分为六个方面,分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。

新一代信息技术对社会经济转型的助推作用,信息通信基础设施可以变革创新农业生产方式,信息通信技术和网络可以使工业生产网络化和智能化,信息通信基础设施可以促使传统服务业升级改造,未来,下一代互联网、物联网等在国民经济各行业、各领域的集成应用,可以不断创造培育新的业态,形成国民经济新的经济增长点。

下一代网络(NGN)指一个建立在IP技术基础上的新型公共电信网络,它能够容纳各种形式的信息,在统一的管理平台下,实现音频、视频、数据信号的传输和管理,提供各种宽带应用和传统电信业务,是一个真正实现宽带窄带一体化、有线无线一体化、有源无源一体化、传输接入一体化的综合业务网络。下一代通信网络中光网络的建设、软交换以及3G的建设尤为关键,其中光通信行业发展最为业界看好。

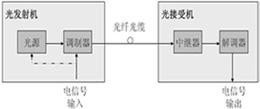

光纤通信是指利用光波作为载波,用光纤作为传递介质以实现信息传输的一种通信手段。其具体实现过程可分为以下几步:

1.首先在发送端将待传信息转变为电信号;

2.通过光发器将电信号转变为光信号;

3.将调制好的光信号由光纤光缆传送出去;

4.在接收端将收到的光信号转换成电信号,经解调后恢复原信息。

光通信图解

光通信图解相对于传统的电缆通信,光通信具有高带宽、低损耗、抗干扰、可靠性好等诸多优点,从而成为远距离通信媒介的最佳选择。

一般而言,整个通信网络可以分为三层结构,即核心层、传送层以及接入层。核心层主要进行业务处理,包括IMS,PS域和CS域。传送层主要负责数据信息的传送,所用到的技术手段包括SDH、MSTP及PTN等。接入层是运营商连接到用户的“最后一公里”网络,按接入的方式不同可分为有线接入与无线接入两大类,有线接入方式包括XDSL、FTTX;无线接入方式有2G、3G、WIFI等。

光通信理想构架

光通信理想构架 全光网络主要技术构成

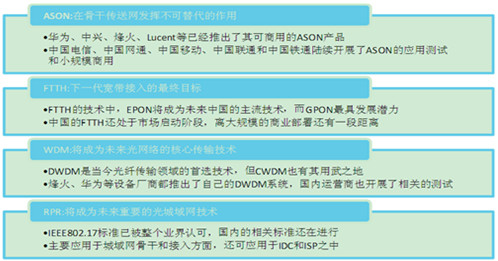

全光网络主要技术构成我国自1976年自主研发出第一根光纤并于1978年商用后,就大力发展光纤通信。近年来,我国正努力构建全光网络,即在接入网、城域网、骨干网完全实现“光纤传输代替铜线传输”。全光网络构架有很多核心技术,它们将引领光通信的未来发展,主要包括ASON、FTTH、DWM、RPR这四项最重要的技术。

ASON(AutomaticallySwitchedOpticalNetwork,智能光网络)是一种光传送网技术。目前的产品和市场状况表明,ASON技术已经达到可商用的成熟程度,随着3G、NGN的大规模部署,业务需求将进一步带动传送网技术的发展。目前,ASON在路由、自动发现、ENNI接口等几方面的标准化工作还不完善,这成为制约ASON技术发展和商用的重要因素。未来中国将参与更多的ASON标准化工作,同时,ASON的标准化,尤其是其中ENNI的标准化,将在近年内取得突破性进展。

FTTH(FiberToTheHome,光纤到户)是下一代宽带接入的最终目标。目前,实现FTTH的技术中,EPON将成为未来中国的主流技术,而GPON最具发展潜力。 EPON采用Ethernet封装方式,所以非常适于承载IP业务,符合IP网络迅猛发展的趋势。GPON比EPON更注重对多业务的支持能力,因此更适合未来融合网络和融合业务的发展。但是它目前还不够成熟并且价格偏高,还无法在中国大规模推广。中国的FTTH还处于市场启动阶段,离大规模的商业部署还有一段距离。

WDM(WavelengthDivisionMultiplexing,波分复用)可以分为DWDM(密集波分复用)和CWDM(稀疏波分复用)这两种技术。DWDM是当今光纤传输领域的首选技术,但CWDM也有其用武之地。相对于DWDM,CWDM具有成本低、功耗低、尺寸小、对光纤要求低等优点。未来几年,电信运营商将会严格控制网络建设成本,这时CWDM技术就有了自己的生存空间,它适合快速、低成本多业务网络建设,如应用于城域和本地接入网、中小城市的城域核心网等。

弹性分组环(ResilientPacketRing,RPR)将成为未来重要的光城域网技术。近年来许多国内外传输设备厂商都开发了内嵌RPR功能的MSTP设备,RPR技术得到了大量芯片制造商、设备制造商和运营商的支持和参与。在标准化方面,IEEE802.17的RPR标准已经被整个业界认可,而国内的相关标准化工作还在进行中。未来RPR将主要应用于城域网骨干和接入方面,同时也可以在分散的政务网、企业网和校园网中应用,还可应用于IDC和ISP之中。

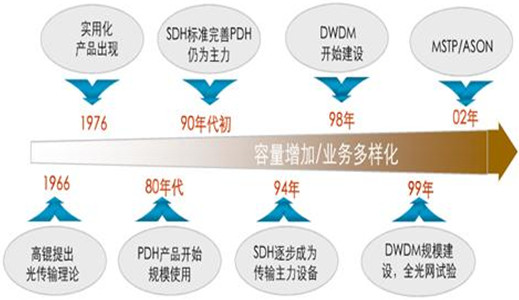

光通信发展回顾

光通信发展回顾自1966年华裔科学家高锟发表论文提出可以用玻璃纤维作远距离、大容量信息传输的介质材料,标志着光纤通信的诞生以来,光通信大致经历了4个发展阶段:

第一阶段(1970—1980年)

这一阶段为工程开发和现场应用阶段,主要是通过光纤通信系统在若干场合的应用来全面考察和验证系统技术性能指标的可行性和在经济及社会效益上的竞争力。

第二阶段(80年代初至90年代初期)

这个时期光纤通信系统设备都是准同步数字系列(PDH),传输速率由一次群的2Mb/S到五次群的565Mb/s,光纤通信从多模向单模发展,波长从0.8um短波长多模光纤发展到1.3um长波长单模光纤,光源由发光二极管(LED)向激光二极管(LD)过渡,从短距离局间通信发展到长达几千公里的长距离干线通信。

第三阶段(90年代初期至90年代中期)

敷设了第一条跨大西洋(600558)光缆,越洋海底光缆通信开始发展。在大力开发PDH系列产品的同时,开始为向同步数字系列(SDH)产品过渡作技术准备。在此期间,国际电信联盟电信标准(ITU-T)委员会制定了一系列关于光同步网的配套标准,一些发达国家开始研制SDH设备。

第四阶段(从90年代中后期开始)

这一阶段的明显标志是:最低损耗波长1.55um的光纤光缆大量用于中距离和长距离干线;采用了分布反馈激光器,其性能有了明显的改善;掺饵光纤放大器进入商用市场,开始用于取代传统的光—电—光再生中继,组建洲际大干线,为实现全光通信网奠定了基础;采用SDH体制组建干线光纤通信网和市区的局间通信网;波分复用(WDM)、密集波分复用系统(DWDM)走向实用化,使干线传输速率较之前提高了1~2个数量级,为10Gbit/s以上系统的出现铺平了道路。

光通信系统主要应用于传输层和接入层,相应的又可分为光传输系统和光接入系统。其中,光传输系统用于骨干传输网和城域网中,代表产品有MSTP系列和WDM/OTN系列产品。光接入系统用于最终用户与汇接交换局之间的互联,代表产品有GPON、EPON和BPON等。

| 网络分层 | 网络描述 | 主要设备 | |

|---|---|---|---|

| 骨干传输网 | 用于省际主干节点之间的信号互联 | DWDM ASON | |

| 城域传输网 | 城区范围内各汇接局之间的信号互联 | SDH MSTP PTN | |

| 接入网 | 终端用户与汇接局之间的信号互联 | 有线 | EPON、GPON、BPON |

| 无线 | 2G、3G、LTE、WIFI | ||

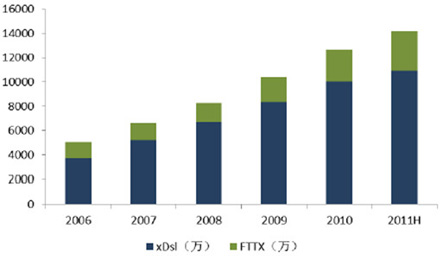

目前,我国传输网主要采用32*10Gbps、40*10Gbps的DWDM系统,传输容量达320Gb/s以及400Gb/s,未来将向40Gbps、100Gbps的DWDM系统演进。接入网方面,截至2011年4月,我国互联网宽带接入用户已达13592.0万户,同比增长22.43%。其中XDSL用户约为10192万户,约占75%,但增长率持续下降,预计今年将出现负增长;FTTX用户约为3400万户,渗透率高达25%,且保持良好的增长势头,预计今年年底有望突破6000万户。

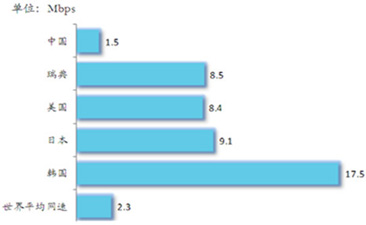

同时,中国1.5Mbps的网络通信速度仅为最快的韩国网络速度的0.8%,也低于世界平均网络通信速度,提供高速传输速率的光纤接入,就成了发展高速宽带网络最合适的选择,将给中国网络通信性能带来较大提升,也给我国的光通信产业发展带来巨大空间。

2011年全球网速情况

2011年全球网速情况经过逾20年的发展,我国目前已经形成了完善光通信产业链。通信设备产业近年来一直保持30%~40%的较高年复合增长率,成为发展最快产业之一。按照工信部“宽带普及提升工程”的具体要求,2012年新增光纤到户(FTTH)覆盖家庭超过3500万户,使用4M及以上宽带接入产品的用户超过50%,新增固定宽带接入互联网家庭超过2000万户,行业未来的发展趋势将是以FTTH为主的接入网改造以及后续传输网向着更高TDM&WDM方向的扩容。

| 运营商 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 资本支出(亿) | 增速 | 资本支出(亿) | 增速 | 资本支出(亿) | 增速 | 资本支出(亿) | 增速 | |

| 移动 | 1363 | 30% | 1294 | -5% | 1243 | -4% | 1324 | 7% |

| 联通 | 705 | 174% | 1125 | 60% | 702 | -38% | 738 | 5% |

| 电信 | 484 | 6% | 380 | -21% | 430 | 13% | 500 | 16% |

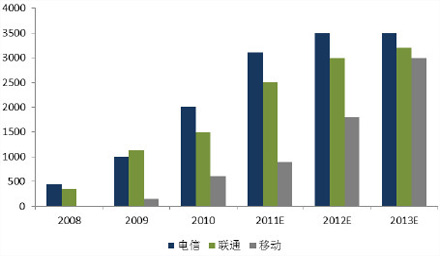

2012年,以FTTH为主的接入网改造成为拉动运营商们投资热情的主要因素,作为需求主体的三大运营商投资将向光通信倾斜:中国移动对传输网投资增长48%,达到324.94亿元;中国电信资本开支540亿元,增长8.98%,中国联通计划资本开支为1000亿元,同比大幅增长30.45%,其中传输网投资额为174亿元,同比增长12.84%,三者都表示投资主要将用于拓展宽带相关业务。

促使运营商大规模改造接入网、推进FTTH建设的主要原因有以下三点:用户需求的增长、国家政策的推动以及接入成本的降低。

用户需求的增长永远是运营商带宽升级的第一推动力。从最初潜水BBS、浏览门户网站到后来收听在线音乐、观看网络视频,各种互联网新应用层出不穷,每一次用户偏好的转变都伴随着网络带宽的升级,相比10年前拨号上网256kbps的速率,如今主流的ADSL接入方式已经可以提供2Mbps的下行速度,从而使得在线听音乐、欣赏普清电影成为可能。未来,随着三网融合的全面开展,IPTV、3D影像、远程教育、医疗等各种云计算服务必将促使FTTH加快普及,同时,也只有100Mb+/S的下行速率才能更好地满足用户的应用需求,支撑起越来越丰富的网络增值服务。

| 宽带技术 | ISDN | ADSL | FTTB | FTTH |

|---|---|---|---|---|

| 网速 | 256kbps | 2Mbps | 10Mbps | 100Mbps |

| 网页浏览(160kB) | 5秒 | 1秒 | <1秒 | <1秒 |

| 在线音乐(5MB) | 2分35秒 | 20秒 | 4秒 | <1秒 |

| 观看视频(20MB) | 10分25秒 | 1分20秒 | 16秒 | 2秒 |

| 低画质电影(700MB) | 6时04分35秒 | 46分40秒 | 9分20秒 | 56秒 |

| 高清电影(4GB) | 34时43分20秒 | 4时26分40秒 | 53分20秒 | 5分20秒 |

“十二五”期间光通信预测

“十二五”期间光通信预测据报告显示,未来中国宽带渗透率将增长一倍,FTTH用户数量也会呈现爆炸性增长,数量将从2008年底50万到2014年5000万户。中信建投的研究预计,到2015年,国内光网络投资将达到3030亿元,年均复合增长率为31.19%。

近年来,世界经济发展疲软,各个发达国家和地区陆续出台了自己的国家宽带发展战略,拟以大规模宽带建设投资拉动经济发展。将宽带建设提升到国家战略高度已成为各国的共识,高速、流畅、便捷的通信网络也已成为一国综合国力的体现以及国民生活质量的重要指标。

| 国家 | 宽带战略名称 | 投资金额 | 战略目标 |

|---|---|---|---|

| 美国 | 连接美国——国家宽带战略 | 72亿美元 | 年内保证1亿个家庭实现下行100Mb/s、上行50Mb/s的宽带接入,扩大宽带覆盖面;到2015年,80%用户达到50Mbps下行接入和20mbps上行接入。 |

| 欧盟 | 欧盟 | 50亿欧元 | 到2013年,实现欧盟全部人口的宽带覆盖;到2015年,实现欧盟50%的购物和使用公共服务的行为通过在线方式实现;到2020年,欧盟最少一半的家庭宽带速率超过100Mbps。 |

| 韩国 | 韩国IT未来战略 | 1673亿美元 | 到2012年在全国建成全球最先进的双向信息传输、速率10倍于目前网络的有线和无线宽带汇聚网络。 |

| 日本 | i-Japan战略2015 | 19亿美元 | 到2015年实现以光纤Gb级速率快速且简单的网络接入,建设高质量、高稳定性的超高速宽带基础设施。 |

| 巴西 | 国家宽带计划 | 57亿美元 | 在全国的低收入家庭中普及宽带网络,实现全国范围内的宽带网络覆盖。 |

近年来,宽带建设的重要性也已获得党和国家的高度重视,“十二五”期间宽带网络基础设施累计投资16000亿元,其中宽带接入网投资5700亿元。

同时,《宽带网络基础设施“十二五”规划》(以下简称《规划》)将于“两会”后公布。其中将实施的“宽带中国战略”目标为,至2015年,宽带用户超过2.5亿,家庭普及率达到56.8%;FTTH用户达到4000万,覆盖2亿家庭;城市地区平均接入带宽超过20Mbps(东部城市达到50Mbps),农村地区平均接入带宽超过4Mbps。

《规划》的出台表明了国家大力发展光纤宽带建设的态度,受此影响,运营商们未来的投资重点必将围绕光纤宽带展开,从而带动国内光通信产业快速发展,尤其是接入网部分,对相关其他行业如,光纤光缆,物理配线等也将起到巨大的推动作用。

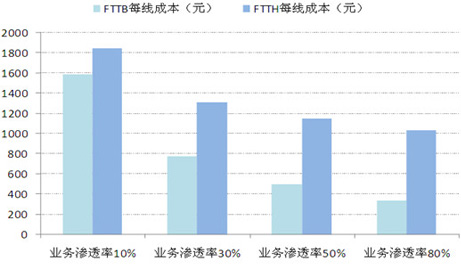

FTTH的新建成本主要包括:有源设备(OLT)、无源设备(ODN,ONU等)以及施工费用。随着技术的发展及产业链的不断成熟,在假设业务渗透率为30%的情况下FTTH的建设成本已经从2008年的315美元/户,下降为2012年的153美元/户,当国内FTTH安装用户到达千万级别时,FTTH安装成本可以控制在90美元左右。

与另一主流光纤接入方式FTTB比较,FTTH具有高带宽、免维护、选址容易、无需升级改造等诸多优点。成本方面,在入住率偏低的新小区,FTTH的每线造价仅比FTTB高13%,已具备规模应用的比较优势。

从右图可以看出,当业务渗透率在10%左右的时候,FTTH与FTTB的建设成本已经相当接近了,未来随着业务渗透率的不断提高,FTTH终端所使用的ONU数量将快速上升,从而导致其户均成本的下降速度滞后FTTB,但由于FTTH具有不占用场地、无需电费等优势,因此若考虑到后期的维护升级费用,FTTB和FTTH的综合成本基本趋同。

FTTB与FTTH成本比较

FTTB与FTTH成本比较出于对性能及成本等诸多因素的综合考虑,FTTH将是今后新建小区光纤接入的首要选择。

截至2011年底,中国电信在南方21省的城市地区宽带线路20兆带宽接入能力覆盖率已经达到了70%,全国光纤接入覆盖的住宅套数去年新增2000万户,总数达到3000万户,南方形成村通光缆的比例由2010年底的68%提升至72%,已通宽带的行政村4M达到89%。同时,中国电信大幅扩充骨干网和城域网,其中骨干网容量增加了40%,城域网容量增加了50%。

根据“宽带中国”计划,中国电信在2012年将新增光纤到户覆盖家庭超过2500万户,总量达到5500万户,资本开支将控制在540亿元,较去年495亿元增长9%,主要将用于拓展宽带相关业务。近期,中国电信开始了2012年第二轮OTN设备集采工作。与首轮招标一样,此次集采项目包含40GDWDM、40GOTN、10GDWDM、10GOTN四大部分,反映出中国电信对于传输网波分系统建设的重视。

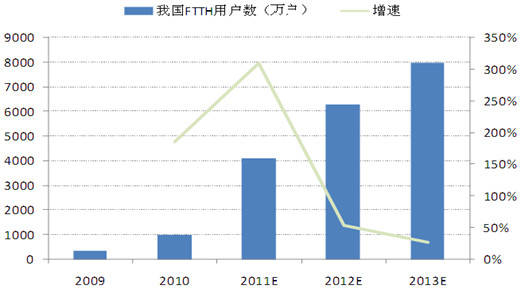

我国FTTH用户增长预测

我国FTTH用户增长预测2010—2013年,我国FTTH用户净增数预计为7000万户,每户成本按照业务渗透率50%来计算,大约为1150元,因此,未来三年FTTH建设拉动的电信投资额大约为805亿元。

规模

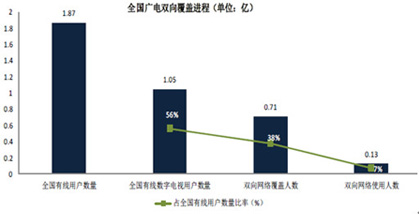

三网融合给广电集团进入宽带运营市场提供了绝好的机会,为了与电信运营商在固网宽带领域展开全面竞争,广电阵营也加快了下一代NGB网络的建设步伐。在2010年11月份的国家广电总局科技委八届四次会议上,广电相关领导就曾表示,“十二五”期间,广电将加快有线电视网络数字化和双向化改造步伐,实现百兆比特的带宽入户能力。到2015年,城市80%以上将实现网络光纤到楼(FTTB),提供家庭接入速率100Mbps,企业级接入速率1Gbps,同时内容,业务,网络和终端均实现可管可控。

广电现已决定采用EPON+EOC的接入方式进行网络双向改造。一个500户的住宅小区,业务接入率按20%规划,每户改造成本大约为92.58元,开通费用需要80元,合计实际建设成本约为每户173元。广电目前拥有2亿用户,保守估计将在未来5年内为下游光通信设备厂商带来300亿元左右的一个市场规模,年均投资额约为60亿元。

| 2个交接间,有500户规模的小区,8Mbps入户,业务接入率按20%规划 | ||||

| 设备名称 | 单价(元) | 数量 | 投资额(元) | 说明 |

|---|---|---|---|---|

| PON口 | 6600 | 1 | 6600 | 据2010年EPON招标价核算 |

| 分光器 | 1500 | 1 | 1500 | 1:8或1:16分光器 |

| ONU | 900 | 2 | 1800 | 据2010年EPON招标价核算 |

| EOC局端设备 | 2000 | 8 | 16000 | 按理想吞吐率100Mbps计算 |

| RF+DATA多工器等配件 | 20 | 8 | 160 | |

| 多媒体箱 | 400 | 42 | 16800 | 按每栋3个单元36户模型计算 |

| 合计 | 42860 | |||

| 系统安装调试费 | 42860 | 8% | 3428.8 | 按设备费用8%计算安装费用 |

| 合计 | 46288.8 | |||

| 每户覆盖成本 | 92.58 | 业务接入率按20%规划 | ||

| EOC终端设备 | 250 | 1 | 50 | 按20%业务接入折算 |

| 线缆辅材 | 10 | 1 | 10 | |

| 施工费用 | 20 | 1 | 20 | |

| 每户开通费用合计 | 80 | |||

| 每户合计综合成本 | 172.58 | |||

我国智能电网的建设大概分三步走:(1)2009—2010年主要完成发展规划的制定,开展关键技术设备的研发和试点工作;(2)2011—2015年将在关键技术和设备上实现重大突破和广泛应用;(3)2016—2020全面建成统一的,完善的坚强智能电网。预计未来10年总的投资额度大概在3.8万亿元左右,除了对电厂、变电站、新能源等的投入外,对通信系统的改造也将是其中的重要部分。

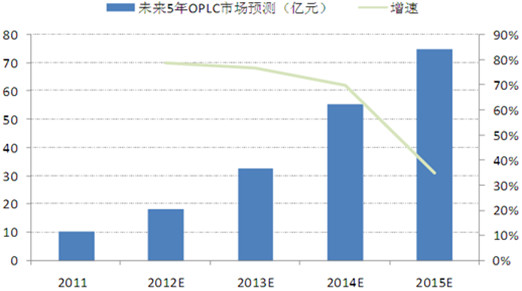

国电网电力光纤入户将在未来开启190亿元左右的市场规模。未来3年智能电网的建设重点将是以PFTTH方式为主的用户接入网光纤改造。据测算,仅新建住宅领域的OPLC潜在需求就超过350亿元,考虑到新建商品房的完成进度以及实际入户数,保守预计11~15年OPLC市场复合增速为65%,未来5年总需求达到192亿元。

我国FTTH用户增长预测

我国FTTH用户增长预测总体来看,随着宽带中国、物联网等国家战略的落实与推广,2012年运营商的资本开支都将重点向固网宽带、网络优化、WLAN、LTE、智能手机等领域进行倾斜,接入网建设与传输网建设规模都将较快增长,同时,由于我国相关设备进口率高达70%,未来国内产品的替代空间也非常大,这都将促进相关企业迎来巨大的发展机会。

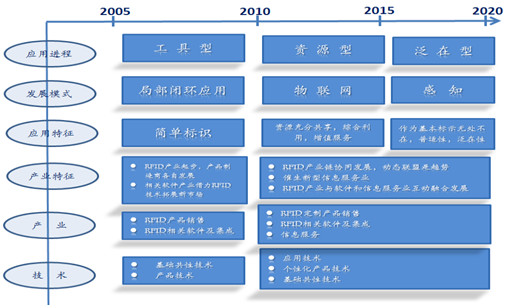

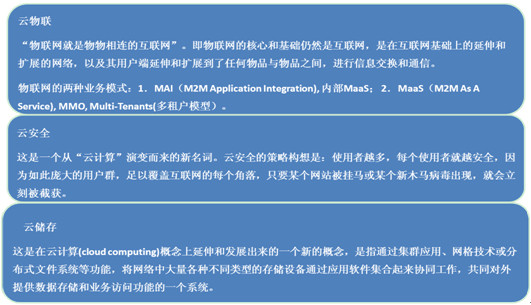

物联网(The Internet of Things)指的是通过射频识别RFID、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议把任何物品与网络连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

物联网可以划分成三个层面:物联网感知层、物联网网络层和物联网应用层。第一层即感知层至关重要,物体的感知和数据的采集就是靠这一层。数据采集的核心技术就是RFID。同时,物联网的最终用途将体现在物联网的应用层面,所以,根据我国物联网发展现状,重点发展产业将集中在RFID和物联网的新应用领域开拓两方面。

物联网简介

物联网简介射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术,处于物联网体系的感知层,是一种利用射频通信实现的非接触式数据采集技术(以下通称RFID 技术)。它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID标签具有可读写、反复使用和耐高温、不怕污染等传统条形码所不具备的优势,处理数据过程无需人工干预。RFID 标签还具有体积小、容量大、寿命长、可多次重复使用等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、多目标识别、定位及长期跟踪管理。成本的节约和效率的提升,促使RFID技术成为各个行业实现信息化的重要切入点。

RFID系统因应用不同其组成会有所不同,但基本都由电子标签(Tag)、读写机具(Reader)和计算机通信网络(包括数据交换与管理系统Processor)三大部分组成。

电子标签:由芯片和标签天线或线圈组成,通过电感耦合或电磁反射原理与读写器进行通信;

读写器:读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备;

天线:可以内置在读写器中,也可以通过同轴电缆与读写器天线接口相连。

RFID运行结构

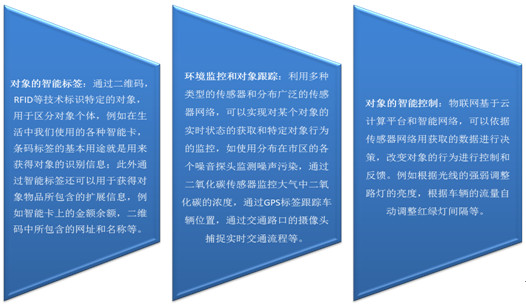

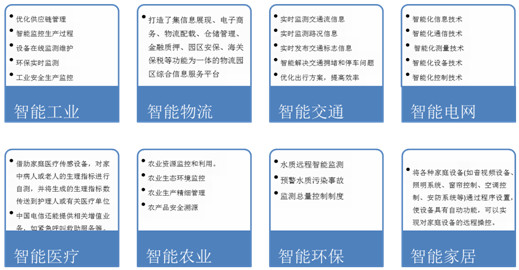

RFID运行结构目前物联网在很多方面都有广泛的应用,2012年,物联网将主要集中于在工业领域、农业领域、智能城市、智能交通、智能家居以及智能电网方面的应用。根据其实质用途可以归结为三种基本应用模式:对象的智能标签、环境监控和对象跟踪以及对象的智能控制。

物联网应用模式简介

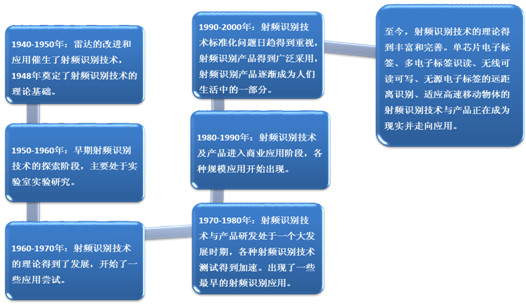

物联网应用模式简介 RFID发展历史

RFID发展历史从1948年催生了射频识别技术开始,RFID技术就在不断完善和应用之中,射频标签可以附着于物品上并用于对库存、资产、人员等的追踪与管理。譬如,射频标签可以附着于轿车上、电脑设备上、书籍上、移动电话上等。在社会媒体领域里,射频识别被用于链接虚拟世界和现实世界,社会媒体中的射频识别于2010年面簿年会上首次亮相。

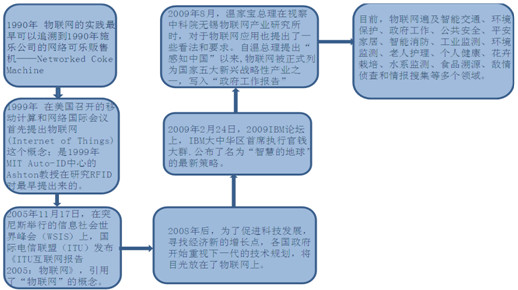

物联网应用发展回顾

物联网应用发展回顾自“物联网”概念提出以来,其特性就主要体现在其应用领域内,目前绿色农业、工业监控、公共安全、城市管理、远程医疗、智能家居、智能交通和环境监测等各个行业均有物联网应用的尝试。

(1)产品发展现状

目前,RFID产业已形成相对成熟的商业模式,市场规模已超过100亿元,全国传感器市场规模超过900亿元,定义RFID产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性,其中低频和高频技术相对成熟,超高频和微波则相对较弱。

| 低频 | 高频 | 超高频 | 微波 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 工作频率 | 125~134kHz | 13.56MHz | JM13.56MHz | 868~915MHz | 2.45~5.8GHz |

| 读取距离 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 4m(美国) | 15m(美国) |

| 速度 | 慢 | 中等 | 很快 | 快 | 很快 |

| 潮湿环境 | 无影响 | 无影响 | 无影响 | 影响较大 | 影响较大 |

| 方向性 | 无 | 无 | 无 | 部分 | 有 |

| 全球使用频率 | 是 | 是 | 是 | 部分(欧盟、美国) | 部分(非欧盟国家) |

| 现有ISO标准 | 11784/85,14233 | 18000-3.1/14443 | 18000-3.215693,A,B,C | EPC CO,C1,C2,G2 | 18000-4 |

| 主要应用范围 | 进出管理、固定设备、天然气、洗衣店 | 图书馆、产品跟踪、货架、运输 | 空运、邮局、医药、烟草 | 货架、卡车、拖车跟踪 | 收费站、集装箱 |

目前,我国RFID企业总数虽然超过100家,但是缺乏关键技术,特别是在超高频应用方面,国内与国际水平还有相当大的差距。从包括芯片、天线、标签和读写器等硬件产品来看,低高频RFID技术门槛较低,国内发展较早,技术成熟且其标准已在世界范围内得到统一技术较为成熟,产品应用广泛,目前处于完全竞争状况;超高频RFID技术门槛较高,国内发展较晚,技术相对欠缺,从事超高频RFID产品生产的企业很少,更缺少具有自主知识产权的创新型企业。

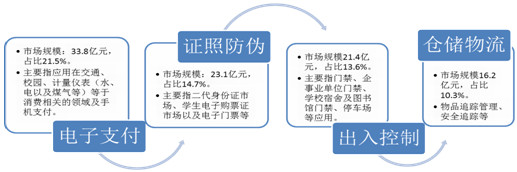

(2)应用结构现状

按应用结构分,中国RFID市场可分为证照防伪、电子支付、出入控制、物品追踪管理、生产制造、仓储物流等领域。2011年,国内电子支付市场规模为33.8亿元,仍为国内最大RFID最大的应用领域,市场份额为21.5%,证照防伪市场规模为23.1亿元,占整个市场的14.7%,其他应用按规模排列依次为出入控制、仓储物流,市场份额依次为13.6%、10.3%。

2011RFID市场分布

2011RFID市场分布2011年,国内物联网产业规模超过2600亿元,其中应用层占比4.7%,其中占据中国物联网市场主要份额的应用领域为智能工业、智能物流、智能交通、智能电网、智能医疗、智能农业和智能环保。

2011物联网应用分布

2011物联网应用分布 RFID发展趋势

RFID发展趋势 2007—2011年RFID市场规模变化

2007—2011年RFID市场规模变化工信部电信研究院的专家近日表示,目前,作为物联网感知层核心技术的RFID已经成为物联网市场中使用最为广泛的应用,成为全球第三大应用市场,同时,MSM应用与传感器应用也已在物联网领域开始发展。目前,M2M应用已规模开展,M2M终端超过1000万,年增长超过60%,其在智能电网的电表远程抄表、智能交通中的车载系统和社区管理中传感器的电梯M2M终端具有一定应用。

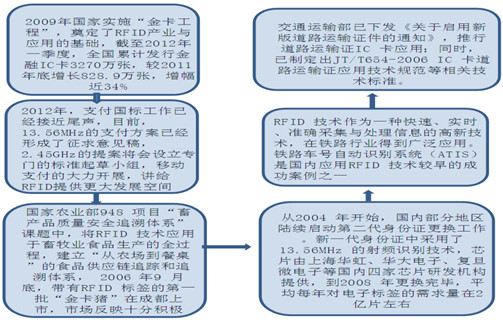

近年来,在国内物联网应用的广泛推进和带动下,中国的RFID市场保持了持续高速增长,2010年和2011年的增长率都达到了49%以上,这主要是由于物联网应用需求的增加,国家政策支持和国家项目的支持。

(1)物联网概念热引领RFID 产业发展

2009年11月3日,温家宝总理在人民大会堂向首都科技界发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,将突破物联网、传感网技术列入发展战略新兴产业的切入点之一。2009年11月,温总理视察南京三宝集团,RFID相关技术产品研发得到温总理关注。政府对物联网发展的重视使物联网概念热遍及全国,增强了各级政府和全社会对RFID产业的重视,引领了RFID产业发展。

2009年3月,国家发改委发布了首批国家信息化试点工程项目名单,在发改委所列入的支持重点里,RFID技术应用试点项目被列为其中重要一项,17个RFID技术相关项目被批准成为国家信息化试点工程项目。发改委这一务实推动的举措,让整个中国RFID业界感到振奋。工信部将RFID产品研发及行业应用示范项目列入“2009年度电子信息产业发展基金”,明显加大了对RFID产业发展的支持力度。政府对RFID产业的扶植力度的加大明显推动了RFID产业的发展,并增了全社会对RFID产业发展的重视和信心。

目前,我国传感器行业发展落后,国内传感器需求,尤其是高端需求严重依赖进口,国产化缺口巨大,目前传感器进口占比80%,传感器芯片进口占比达90%,国产化需求迫切。当前,汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID标签卡领域的传感器市场增长较快:汽车传感器市场潜在规模达57亿只,是目前的14倍以上;物流传感器市场潜在规模达100多亿,是目前的十几倍;煤矿安检传感器市场潜在规模达数百亿元;安防传感器市场的规模增速将和安防行业的产值增速同步,“十二五”规划我国安防行业产值年均增长20%;RFID 标签卡进入市场开拓期,未来5年年均增长21%左右。

(2)国家政策的大力支持

国家发展改革委8月20日正式发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。制定了产业发展路线图,提出了各领域发展的标志性目标。提出“十二五”末战略性新兴产业占GDP 比重从2010年的3.8%提升到8%。同时进一步明确了在“十二五”期间,将重点实施物联网和云计算、信息惠民等20项重大工程。

同时,由于我国的低频和高频RFID技术相对成熟,超高频和微波段RFID则主要依靠进口。《规划》考虑到超高频和微波段应用具有距离和标签成本优势,将超高频和微波段RFID规划成为应用的主流方向,同时该频段的应用在国际上尚未有明确的统一标准,我国有望率先制定自主的标准体系。预计中高频段的 RFID市场格局未来5年内将被打破,设备生产企业将面临产业升级。

《规划》强调了对自主超高频和微波段RFID核心技术的创新攻关,也表明政府未来支持国产超高频和微波段RFID的力度会进一步加大,大批企业将加入到RFID标签、天线、读写设备的设计、制造行业中来,进口品牌的市场份额会受到严重冲击。随着推进物联网发展的步伐加快,政府引导的RFID应用将会大规模铺开,较早介入超高频和微波段RFID的企业发展潜力将大力提升。

(3)国家主导项目的大力支持

我国政府已将RFID技术应用到很多领域。国家金卡工程RFID应用试点项目涉及电子票证与身份鉴别、动物追踪、食品药品安全监管、工业生产管理/煤矿安全管理、电子通关与路桥收费、智能交通与车辆管理、供应链管理与现代物流、危险品与军用物资管理、贵重物品防伪、票务及城市重大活动管理、图书及重要文档管理、数字化景区与旅游等,推动了RFID在各个领域的应用。这些重大项目的推广与应用,为RFID发展提供广阔的前景。

RFID应用广泛的国家重点项目

RFID应用广泛的国家重点项目物联网的应用是工业化与信息化的深度融合,集合了许多现代信息技术,实现信息基础设施与实物基础设施相结合,把信息化融入产业发展、人民生活和社会管理的各个方面,推动信息技术、互联网技术、自动化技术在更多领域深度应用,促进更多行业、更大范围的信息化与工业化的融合。

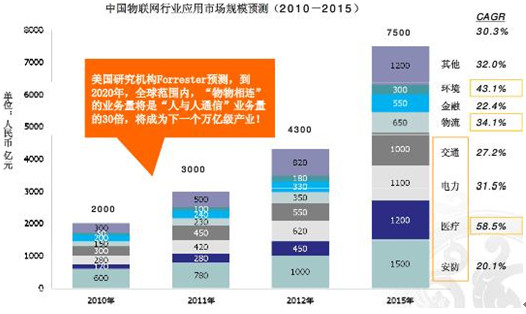

自2009年温总理提出“感知中国”后,我国物联网应用发展迅速,《物联网“十二五”规划》和《2012年物联网技术研发及产业化专项的通知》中已指出物联网重点应用示范工程为十大领域,即交通、公共安全、农业、林业、环保、家居、医疗、工业生产、电力、物流等10个领域,未来发展前景广阔。主要推动物联网发展的因素包括以下方面:

2010—2015年中国物联网行业市场规模及预测

2010—2015年中国物联网行业市场规模及预测(1)城市发展的需要

城市管理中采用物联网技术的应用子系统物联网将各种不同类型的感知网络互联,结合应用地理信息系统、空间信息系统,通过传感节点和城市基础设施相结合,感知它们的环境、状态、位置等信息,有针对性地进行传感数据的连接和信息融合,在建立城市管理各应用子系统的同时还应该不断进行技术、业务、应用创新,以满足经济、社会发展的需求。

2011年我国有超过18个一级城市提出了“智慧城市”规划方案,80%以上的二级城市明确提出建设“智慧城市”的发展目标。中国总计有70多个城市提出要建设智慧城市。可以期待,在智慧城市建设过程中,与之相关的物联网产业将崛起一批具有高技术水平和综合服务能力的领军企业,从而会带动我国物联网行业的整体发展。

(2)企业提高整体效益的需要

物联网具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节,大幅提高制造效率、改善产品质量、降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能工业的新阶段。

物联网技术的研究与推广应用将是我国工业实现节能减排的重要机遇。工业是我国“耗能污染大户”,工业用能占全国能源消费总量的70%。工业化学需氧量、二氧化硫排放量分别占到全国总排放量的38%和86%。因此,中国推行节能减排,倡导低碳经济,重点在工业。通过以物联网为代表的信息领域革命技术来改造传统工业,是我国低碳工业发展的迫切需求和必由之路。利用物联网技术,人们可以以较低的投资和使用成本实现对工业全流程的“泛在感知”,获取传统由于成本原因无法在线监测的重要工业过程参数,并以此为基础实施优化控制,来达到提高产品质量和节能降耗的目标。通过发展物联网技术将极大提升工业控制领域的节能减排。

(3)居民提高生活质量的需要

智能家居是一个居住环境,是以住宅为平台安装有智能家居系统的居住环境,实施智能家居系统的过程就称为智能家居集成。将各种家庭设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、网络家电等)通过程序设置,使设备具有自动功能,通过中国电信的宽带、固话和3G无线网络,可以实现对家庭设备的远程操控。与普通家居相比,智能家居不仅提供舒适宜人且高品位的家庭生活空间,实现更智能的家庭安防系统;还将传统家居环境中那个各自单独存在的设备联为一个整体,形成系统。

同时物联网在交通、食品追溯、医疗等方面的运用也有利于提高居民的出行效率、食品安全以及生存质量,是建设和谐社会,提高居民幸福感的有效途径。

目前我国物联网仍处于概念、论证与试验阶段,处于攻克关键技术、制定标准规范与研究应用的初级阶段,主要还是以国家主导的重要项目投资为主要增长动力

自2009—2020年,中国“坚强智能电网”将分为3个阶段发展,从初期的规划试点阶段到“十二五”期间的全面建设阶段,”十三五”时期的引领提升阶段,智能电网建设总投资规模约40000亿元。2011—2015年为规划的全面建设阶段,此阶段投资约20000亿元,居十大领域之首;2016—2020年智能电网基本建成阶段投资17000亿元。预计到2015年建成50个面向物联网应用的示范工程,5~10个示范城市,形成核心技术的产业规模2000亿元人民币,其中传感器100亿元人民币,系统和试验检测700亿元人民币,芯片、中间件和集成模块及设备产业的产业规模600亿元人民币,工程实施、服务开发系统和运维600亿元人民币。

2012年7月,山东中商德铨物联网研发基地在济南高新区奠基。未来3年,中商集团将投资20亿元,该基地是齐鲁外包城重点项目之一,总建筑面积约7.6万平方米,主要包括物联网技术相关的试验与检测中心、数据处理中心、RFID研发中心、物联网行业应用研发中心。项目建成后,可实现年产出RFID2万套、EDS1万套、云计算应用10套、系统应用50套。

2012年一季度,“物联网技术与应用协同创新中心”在南京成立,将重点围绕制定物联网核心技术和共性技术的研发创新计划、完成自主知识产权的集聚、推进工程化应用和产业化发展等。据悉,协同创新中心由南京邮电大学牵头,联合东南大学、中国矿业大学、北京邮电大学、中国药科大学等多所高校以及台湾物联网联盟等多家机构组建,总部设在南邮三牌楼校区物联网科技园。中心下设智慧农业、智慧交通物流、智慧节能环保、智慧矿山、智慧医药护理、智慧家居安防等6个分中心;还有物联网共性技术、应用标准、信息安全等3个支撑平台;同时在南京、无锡、苏州设立推广基地。

物联网应用十分广泛,可以说无处不在。而物联网中的最核心部分就是机器之间的互联、互通,也就是俗称的M2M。Harbor Research公司调查数据显示,2008年M2M市场容量为600亿美元,预计2013年将达到3000亿美元以上。ABI Rearch研究数据显示,2008年用于M2M的移动SIM卡为6000万张,而这个数字到了2013年将达到2.2亿张。

目前,国内的三大电信运营商都加快了M2M领域的开发,中国移动已经在重庆设立了全国M2M业务运营中心,负责全国M2M产品的研发、M2M平台的建设等工作。目前中国移动M2M业务管理平台已实现了三次全面升级,具备了全网业务支撑能力,在M2M业务领域处于一级平台地位。近年来,中国移动相继推出了交通物流、电力抄表、安防监控及电子支付等一系列M2M信息化解决方案。

中国电信在接手CDMA网络后,也在第一时间加快了M2M业务研发,2009年,M2M业务被中国电信集团列为重点开发和培育产品,2012年,国电信的M2M平台也在无锡上线。据了解,中国电信已经在交通、医疗、环保、物流、水利等领域推出一系列物联网产品,形成了十数个大的主题,几十个单项的物联网应用,涉及工业、农业、交通、物流、电力、水利、环保、医疗、保险等十多个重要行业。

中国联通在2011年上海通信发展会上表示,上海联通正在建设一个面向智慧城市的公共平台,这个平台将实现终端的定制、终端的标准化和终端的统一管理,这是三大电信运营商中的第三个M2M业务平台。中国联通正在大力开发M2M业务,未来M2M业务将是其重要的信息化产品。

2011年11月国家工信部发布了《物联网“十二五”发展规划》,并从政策、财税、技术、人才等各方面都提出了保障措施,我国的物联网进入了新的快速发展通道,而作为物联网最关键的技术和应用,RFID的发展前景十分广阔,同时,随着生产和采购量的增大,RFID的单价也将逐步下降,给其在各行业的深入应用提供有利条件,进一步促进RFID市场的蓬勃发展。

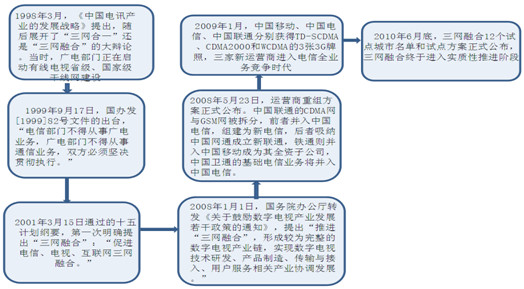

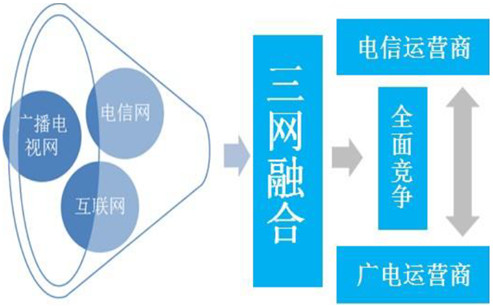

“三网融合”,是电信网、有线电视网和计算机通信网的相互渗透,互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络,在同一的IP网上进行信息的传输与交流。是为了实现网络资源的共享,避免低水平的重复建设,形成适应性广、容易维护、费用低的高速带宽的多媒体基础平台。在三网融合前,还有三网合一的提法,但三网融合不是单指物理层的合一,而是业务层的统一。其中,广电网络改造将成为其中亮点。

三网融合回顾

三网融合回顾三网融合的发展经历了1998年的问题产生,1999年的初次试水就被叫停,2001年起的再次启动并促进,2008年的初步落实以及2010年以来的的试点城市逐步推进,目前,已有超过50个城市加入了三网融合的试点队伍,越来越激烈的市场竞争将大力促进广电网络的升级改造。

广电网络简介

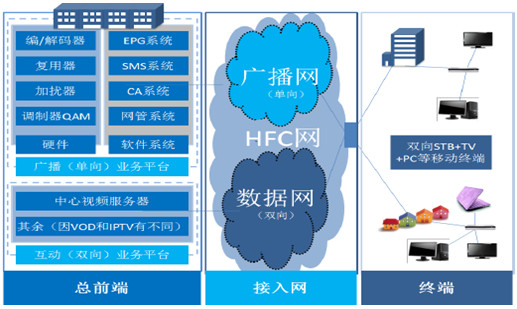

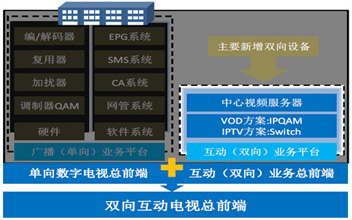

广电网络简介广电网络架构分为前端、接入网和终端三个部分。

前端起着处理和分配各种电视信号,进行网络管理等作用。

接入网是信号(电视、数据)从前端传输到终端的传输网络。

终端的作用是接收处理信号,使其可以被用户家庭内的电视、电脑等所使用。

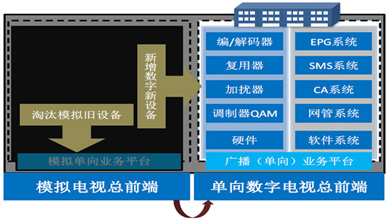

广电网络改造公分两个阶段:

数字化改造阶段:从模拟到数字,需要彻底更换前端设备,添臵机顶盒,投资主要集中在前端设备和机顶盒。

双向化改造阶段:从数字到双向,为了支撑更高的要求与服务,前端、接入网、终端都涉及到大量投资:

其中:1)前端:需要增加能够提供互动业务的设备,如VOD系统或IPTV系统,而旧的数字电视设备不变,前端投资中,IPQAM设备将是投资重点;

2)接入网:双向改造中最关键之处,需要将原本单向的广播网,改造为双向网,从而支撑双向业务;

3)终端:原有的单向标清机顶盒需要更换为双向高清机顶盒,单向CA卡也需要更换为双向CA卡。

三网融合各竞争方

三网融合各竞争方三网融合的本质是打开分隔广电、电信运营商的栅栏,让二者开始正面竞争。三网融合前广电、电信运营商各自垄断其自身业务,三网融合后,双方可以互相涉足对方领域,广电、电信全面竞争的时刻到来。

根据国务院2010年初制定的三网融合时间表,广电必须在2012年底实现全国大部分城区双向网覆盖,否则在2013年广电、电信放开全面竞争时广电将会面临严峻的竞争压力。

从政策层面可以看出,我国处于“非对称进入”阶段,即广电保有内容播控权,获得互联网接入权,电信方仅保有号码分配权。这一政策一方面出于国家舆论宣传和信息安全的考虑,另一方面是促进广电优先发展,限制垄断,鼓励竞争。

但是,三网融合时间表上的时点给广电带来巨大压力。2011年底国务院公布第二批三网融合试点,其用户覆盖之多、城市覆盖之广、推动力度之大前所未有。在2013年初三网融合全面放开的政策推动下,相信此次试点推进将加速广电运营商的双向网络改造。此外,按照2010年国务院下发的《推进三网融合的总体方案》,国家级有线电视网络公司须在2012年底之前完成组建,国家有线网络公司的组建以及未来整合全国网络的预期,将进一步迫使地方运营商加快资产收购整合、加速双向网络改造步伐,以利于在未来全国网络整合谈判中具备更多的筹码和议价力。

三网融合时间表

三网融合时间表在这种政策层层推进下,地方广电运营商如要能够全面参与三网融合时代业务竞争,必将加大网络改造力度,广电设备投资周期正式启动。

网络改造

(1)电信运营商大力开展光纤网络建设

我国宽带用户增长趋势

我国宽带用户增长趋势

2008—2013年电信运营商PON设备采购量规模创新高

2008—2013年电信运营商PON设备采购量规模创新高

中国电信在2011年初宣布全面启动“宽带中国•光网城市”战略,预计三年时间实现所有城市光纤化;中国联通虽没有类似电信战略规划,但其建设速度也在加快,2011年联通PON招标达到2500万线,创国内招标规模历史性记录;中国移动目前主要通过铁通来发展宽带业务,而2012年移动有望获得除铁通外的固网牌照,移动将以此为契机加速发展固网业务,预计其招标规模将会超过联通、电信。

电信运营商加速光纤网络建设,本意是要在三网融合前对有线接入业务“跑马圈地”。电信运营商发展思路清晰、行动迅速,对未来三网融合业务全面布局,这对广电运营商的有线电视业务和未来着力发展的视频点播等融合类业务将产生巨大的竞争压力。

(2)全国级IPTV 运营商呼之欲出,用户发展将进入快速增长期

除了加速推进光纤网络建设,电信运营商还和IPTV运营商组成联盟,形成“渠道+内容”联合体,对地方广电运营商形成更大竞争压力。IPTV运营商与地方运营商均属广电体系,两者之间的竞争本质上是广电体系内各利益主体之间的博弈。由于广电网络各省独立,IPTV运营商在多个地方的发展等于侵犯了地方广电的利益,自然遭到地方广电的强烈反对,各地投诉、封杀IPTV事件屡次发生。

目前,共有7家机构获得了IPTV运营牌照,分别为:上海文广、央视国际、南方传媒、中国国际广播电台、杭州华数、江苏电视台以及北京华夏安业,其中前6家均为国企。

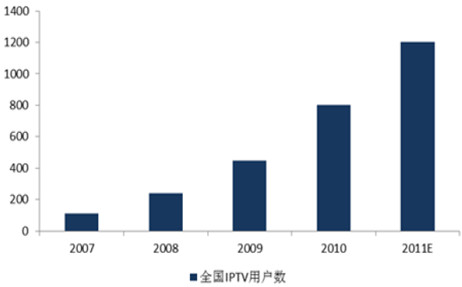

我国IPTV用户高速增长

我国IPTV用户高速增长2012年,CNTV和百视通联合组建全国统一的IPTV播控平台,全国级IPTV运营商呼之欲出。这一合作解决了国内两大IPTV运营商之间的利益纠纷,在各方利益相对协调的情况下,作为唯一的IPTV运营主体,必将会加速用户开拓,推动全国IPTV用户的快速增长。加之,电信运营商通过光纤宽带网络建设“跑马圈地”有线接入业务,地方广电运营商将面临更大的竞争压力,

目前,第二批三网融合试点城市已经获批,IPTV运营商也将会在更多省市和电信运营商联合拓展用户。因此,加快网络建设步伐、全面布局三网融合业务以应对竞争是地方广电运营商的必然选择。

为帮助广电运营商有效整合省网,2010年2月国务院拨款800亿元作为启动资金,全力支持广电网络整合工作。地方广电运营商一直以来规模小、实力弱、资金缺乏,为了尽快弥补网络能力不足、应对三网融合竞争,广电运营商积极通过多种渠道寻找资金来源,加快广电网络改造。同时银行也开始试水投资广电,据统计,各地方广电运营商从银行处获得授信额度已超过1000亿元。

| 省份 | 运营商 | 资金情况 |

|---|---|---|

| 北京 | 歌华有线 | 累计政府补贴近20亿元,在2004、2010年两次发行可转债28.5亿元 |

| 浙江 | 华数集团 | 华数集团借壳*ST嘉瑞上市、引入投资者、银行贷款、政府补贴 |

| 湖北 | 楚天数字 | 湖北楚天借壳武汉塑料上市、银行贷款、政府补贴 |

| 湖南 | 电广传媒 | 创投公司资金支持,银行贷款、政府补贴 |

| 深圳 | 天威视讯 | 引入机构投资,上市融资、银行贷款、政府补贴 |

| 上海 | 东方有线 | 上市融资、银行贷款、政府补贴 |

| 河南 | 河南广电 | 中信集团注资20亿元 |

| 吉林 | 吉视传媒 | IPO上市,募集资金达22亿元 |

| 陕西 | 广电网络 | 资产注入、增发股票、银行贷款 |

| 广东 | 广东广电 | 中科白云注资20亿元 |

| 其余省份 | 省级网络运营商 | 银行贷款、政府补贴 |

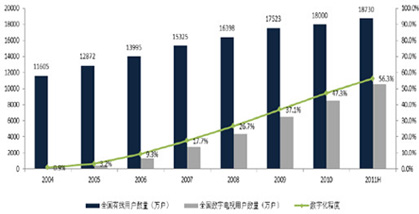

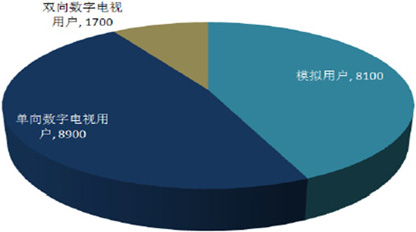

我国广播电视行业经历了无线模拟、有线模拟、数字电视三个阶段,目前正在向具有双向化特点的“三网融合”阶段迈进。截至2011年底,我国有线用户数量将达1.87亿户,预计到2015年有线电视用户将会新增1500万,达到2亿户。

我国自2003年开始推动有线电视网络数字化整转,但目前数字化程度仅仅过半,并且数字化情况呈现区域结构化特点,经济欠发达省份数字化程度往往比经济发达地区程度高,主要有两点原因:一是经济欠发达地区广电运营商缺少融资渠道,尽快响应国家号召数字化可以获得更多的政府补贴;二是某些经济发达地区广电运营商则希望网络改造直接一步到位,因此目前数字化程度相对滞后。

目前,我国数字电视用户10546万户,数字化程度为56%,数字化改造市场潜力尚存。现在尚未进行数字化改造的地方广电运营商,大部分处于经济较发达的省份,这些广电运营商在三网融合政策推动下,对网络双向化改造有着更强的动力与资金支撑。

我国数字化程度稳步提高,未来数字化改造潜力尚存

我国数字化程度稳步提高,未来数字化改造潜力尚存

我国广电网络的数字化、双向化程度均有较大提升空间

我国广电网络的数字化、双向化程度均有较大提升空间

国家广电总局明确:到2015年,国家将推动数字化改造全部完成。我们预计届时双向化覆盖率也有望达到80%,双向互动电视渗透率预计将从2011年底的7%上升到40%。随着政策的推进,我国广电网络数字化、双向化进程必将同时加速。

2015年,国家将推动数字化改造全部完成,双向化覆盖率有望达到80%,双向互动电视渗透率预计将从2011年底的7%上升到40%,驱动广电前端设备市场规模未来4年超百亿。

前端是有线电视系统中的核心,承载着单向广播业务,包括硬件和软件,其中,互动前端承载着双向互动业务。

前端的数字化改造对设备的需求

前端的数字化改造对设备的需求

前端的双向化改造对设备的需求

前端的双向化改造对设备的需求

其中,前端设备数字化改造,属于一次性投资,中国目前具有地级市283 个,县级市374个,1636个县城,投资规模按照平均地级市1000万~2000万,县级市600万~800万,县城20万~30万计算,2011年数字化改造市场规模为8.2亿,根据目前国内网络数字化现状,预计2012到2015年的前端数字化市场总规模为28.2亿。

而前端设备双向化改造,属于多笔投资;初期投资后,随着用户渗透率提升,逐步追加扩容。

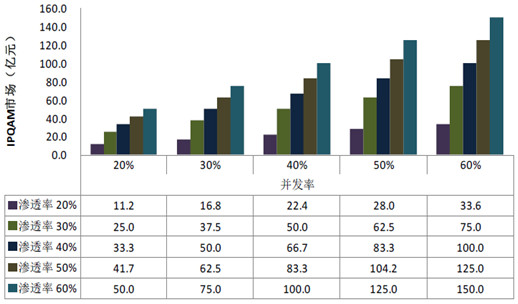

市场估算假设:2015年网络双向用户渗透率达到40%,悲观估计20%,乐观估计60%,取决于双向互动电视受用户接受程度;VOD点播并发率为40%,悲观估计20%,乐观估计60%,取决于VOD是否培养出用户习惯;考虑未来IPQAM 价格下降等因素。经过估算,双向化前端投资规模见下图。

IPQAM2012—2015年市场规模达66亿元,是双向网络前端改造的投资重点

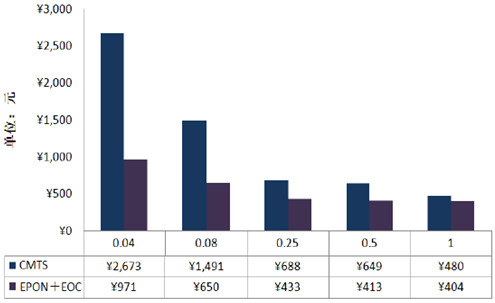

IPQAM2012—2015年市场规模达66亿元,是双向网络前端改造的投资重点广电运营商对原有的广电网络进行双向改造的目的在于:一、提升电视业务,拓展数字双向电视业务;二、拓展家庭宽带接入业务,丰富广电运营商的业务结构。受此推动,广电运营商的接入网双向化改造亦是刻不容缓。广电运营商小散乱弱,相应的广电接入网的双向改造技术亦是五花八门,主要包括CMTS、EPON+EOC/LAN,以及最近提出的China-CMTS等。

其中,EPON+EOC方案则充分考虑了中国国情和广电网络的实际情况,近两年逐步成为了广电运营商网络改造的主流技术。

| 项目/方案 | CMTS+CM | EPON+EOC | |

|---|---|---|---|

| 整体情况 | 通信信道质量 | 差,噪声漏斗效应严重 | 好,抗干扰能力强,传输稳定 |

| 适合网络结构 | 星型、树型 | 星型、树型 | |

| 工程技术 | 线路改造 | 是 | 否 |

| 改造工程及技术难点 | 难度大,需计算每个用户反向电平 | 难度小,网络适应能力强,几乎不用改造 | |

| 运维成本 | 高 | 低 | |

不同渗透率下,EPON+EOC比CMTS在户均成本上具有优势

不同渗透率下,EPON+EOC比CMTS在户均成本上具有优势根据格兰研究的报告,目前EPON+EOC 方案虽然占有率并不高,但是随着其性价比的日益凸显,很多原先采用CMTS的地区正在往EPON+EOC进行改造,如原先部署了CMTS网络的上海,已经逐步采用EOC改造,2010年底已经使用EPON+EOC模式并覆盖了80万户。

接入网的双向改造成本取决于户均覆盖成本和每户开通成本。我们认为,传统的CMTS由于其技术劣势,未来将淡出国内市场,EOC和超光网受用户需求不同,将都会获得一定市场份额。我们相对保守假设未来超光网的市场份额占30%。,预计到2015年底,覆盖率可达80%,互动电视基本受到用户认可,渗透率为40%,据此估算,2011年接入网双向改造市场规模为23亿,2012—2015年可达到322亿。

| 设备分类 | 设备 | 功能 | 成本分类 | EOC成本 | CCMTS成本 |

|---|---|---|---|---|---|

| 光设备 | OLT | 建立双向数据网 | 户均覆盖成本 | 100元 | 400元 |

| ONU | |||||

| 分光器 | |||||

| ODN | 线缆及连接器 | 信号连接 | |||

| 工程费用 | 建造工程 | 建造工程 | |||

| 双向网改造设备 | 头端 | 实现数据网与广播网的信号复用 | |||

| 终端 | 解调数据信号 | 户均开通成本 | 200元 | 300元 |

中国有线电视发展大致经历三个阶段,包括模拟电视、数字单向电视、数字交互电视阶段,目前我国正处于有线电视数字化、双向化同时加速的时期,2010年我国有线机顶盒出货量2500万,未来四年广电有线终端设备销量规模将有望保持10%增长。

目前,中国仍在使用模拟电视的用户有8100万,需要向双向化迁移;其次原有的8900万有线数字用户也需要逐步转化成为有线互动用户。按2015年有线电视用户增长1500万,第二终端按10%普及率贡献1000万新增终端,保守估计目前的数字机顶盒用户将有40%更换为新的双向高清机顶盒,经计算,我们预计2012—2015年有线终端设备出货量将达1.4亿台。

有线电视数字化、双向化空间依然很大

有线电视数字化、双向化空间依然很大根据国家广电总局2012年计划,在三网融合试点城市,新定制的数字电视机顶盒必须全部是双向机顶盒,而且要能够承载广播电视,互联网和电信业务,支持多业务的双向高清机顶盒将成为市场标准配备;由于双向高清机顶盒价格相当于单向标清机顶盒的两倍,这将拉动有线机顶盒整体市场规模。

同时,按照广电总局计划,“户户通”直播卫星电视将在2012到2015年覆盖1.9亿户。“户户通”从2011年10月正式推广,按计划将在2011年完成1000万用户覆盖,在2015年前完成全部2亿户的覆盖。

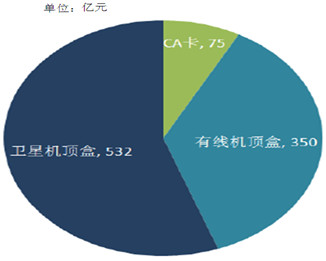

“户户通”有效解决了卫星电视发展推进过程中的三大障碍,即广泛存在的黑盒子问题、运营商推广不力及机顶盒价格高等三大难题,若按照计划的70%规模实现,按机顶盒每台400元,CA卡每张35元计算,直播卫星机顶盒市场规模为532亿,CA卡市场规模在46.6亿。

机顶盒的增长主要来源于有线电视机顶盒高清双向化的快速增长需求与直播卫星机顶盒的爆发性增长,而CA卡也将受此驱动快速增长,广电设备终端在有线与卫星两个市场拉动下,预计2012—2015年广电设备终端规模接近1000亿,其中:

广电设备终端市场规模将达1000亿

广电设备终端市场规模将达1000亿从2011年我国推进实施三网融合以来,广电行业已经开始加速演变,以适应三网融合的要求,广播电视行业在收入结构、双向网改、网络整合、数字化转换、新媒体扩展、增值业务开拓等方面相比2010年均取得了一定进展。随着三网融合的进一步深入,“十二五”期间我国广播电视设备制造行业将继续保持快速增长的势头,同时,其巨大设备升级需求将给相关设备制造行业带来巨大的发展空间。

平板显示技术是一个新兴产业,从产生到发展在短短几十年中,得到了越来越广泛的应用。它以其完全不同的显示和制造技术使之同传统视频图像显示器有很大的差别。平板显示器具有完全平面化、轻、薄、省电等特点,符合未来图像显示器发展的必然趋势,其中的OLED,即全称是有机发光半导体,被公认为是替代TFT的下一代显示技术。

有机电激发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性。目前的平板显示领域主要以液晶显示为主,但OLED被公认为第三代平板显示技术。OLED的发展将决定LCD的市场生命周期。

对于有机电激发光器件,我们可按发光材料将其分为两种:小分子OLED和高分子OLED(也可称为PLED)。它们的差异主要表现在器件的制备工艺不同:小分子器件主要采用真空热蒸发工艺,高分子器件则采用旋转涂覆或喷墨工艺。

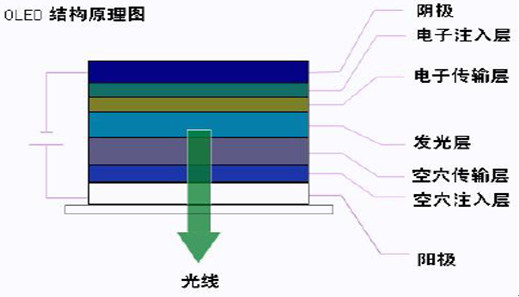

OLED结构

OLED结构典型的OLED的结构主要分为五层:阳极、空穴层、有机材料发光层、电子层和阴极。ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为阳极和阴极。

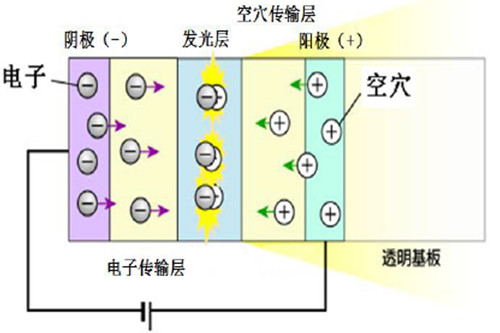

OLED发光原理

OLED发光原理在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子传输层和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,在有机材料中相遇后复合放出能量,并将能量传递给有机发光物质的分子,发光分子受到激发,从基态跃迁到激发态,当受激分子从激发态回到基态时辐射跃迁产生了发光现象。辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。

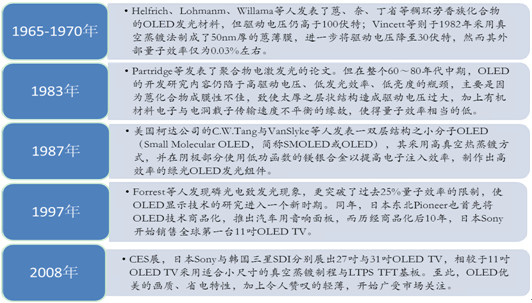

OLED发展历史

OLED发展历史从1987年柯达首次发表OLED的研究,1997—1999年OLED产业化用于车载显示屏,2000年扩大到MP3、手机等,2001年Sony推出13〃OLED显示器原型,2008年三星推出31〃OLED电视样机,OLED逐步实现了产业化,并成未来产业发展方向的重要目标,目前OLED主要应用于小尺寸领域(智能手机),中大尺寸OLED应用尚小,2012年下半年三星与LG陆续将推出55寸OLED电视。

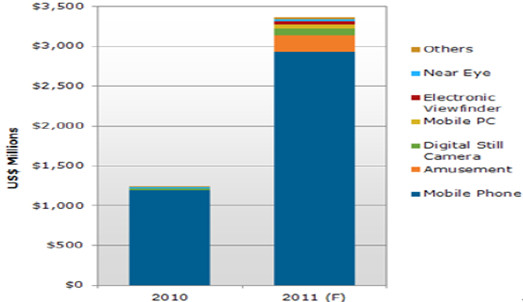

目前OLED的应用主要在智能手机、掌中娱乐设备、车载音响、数码产品等,尤其在智能手机上的应用使得AMOLED在中小尺寸面板上的渗透率快速提升。相比PMOLED,AMOLED更易于实现集成化,且不受扫描电极数的限彩色化限制,可以对各像素独立进行选择性调节,易于实现高亮度、高分辨率和,因此在大尺寸全彩色动态图像显示上主要是AMOLED的应用,所以真正对LCD构成威胁的是AMOLED,而目前全球主要的AMOLED出货量是来自韩国企业、SMD和LGD。

根据Display Search的统计与预测,2011年在9寸及以下尺寸面板的显示市场,AMOLED的渗透率有翻番的上升。 AMOLED渗透率上升最根本的原因是三星移动显示(SMD)在大尺寸智能手机屏幕上推广AMOLED的缘故,其他厂商采用还不多,主要的原因是三星对AMOLED面板存在垄断格局。随着SMD和LG的推动,其8.5代线如量产,将代表AMOLED即将在大尺寸应用如平板电视、笔记本电脑等平板领域与TFT LCD竞争。

目前,OLED在小尺寸方面已实现量产,随着技术积累,产品良品率会逐步提高,价格也会不断下滑,所以OLED在智能手机中将会得到广泛使用。主要原因是由于消费者更新手机和平板电脑的速度一般在2年左右,所以OLED的使用寿命问题在手机和平板领域并不存在。

同时,手机需求将是未来几年引领OLED增长的最主要动力,2011年手机用OLED 营收达16亿美元,占比超过80%。而大尺寸电视需求在2014年之后才会逐步增长起来,预计2017年电视用OLED营收达30亿美元,占比达37.5%。

根据Displaysearch 预测,2015年全球FPD产业产值将达到1480亿美元,出货面积将占所有显示器件的98%,其中TFT-LCD 面板产值将达1337亿美元,占FPD产业的91%。目前,全球正在扩建或筹建中的平板显示生产线主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED 生产线,其生产线折旧年限均在10年以上,但OLED的生产线规模相比还非常小,这决定了未来十年平板显示仍以TFT-LCD为主导。到2020年,TFT-LCD仍将是主流的显示技术,其稳定高效的性能、成熟而不断革进的产业化技术,以及迅速下降的成本,都将成为维持其主流地位的保障。

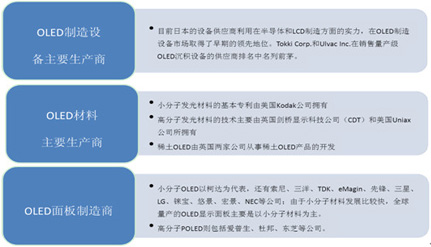

OLED技术发展分布情况

OLED技术发展分布情况全球OLED的核心技术主要掌握在欧美手中,UDC、CDT和Kodak三家公司掌握了大部分专利,它们主要依靠技术授权的方式获取OLED产业的高端利润。而全球OLED产业化进展最快的是韩国,其次是日本和中国台湾,中国主要是跟随者。

其中技术发展最快的是韩国三星,而LG则收缩中小尺寸AMOLED生产线转向大尺寸AMOLED开发。韩国两大面板巨头都在开发大中尺寸的AMOLED生产线,他们也是目前全球OLED市场背后的主要推手。中国台湾的液晶面板几大巨头目前主要是趁着LG的收缩在加紧中小尺寸的AMOLED的投入,在大尺寸方面还有没有能力投入。在OLED方面,大陆参与企业较少,技术发展也比较薄弱, 在面板技术上主要还是跟随者,目前的面板生产商也主要在中小尺寸的AMOLED上摸索累计经验。目前国内量产的OLED面板生产线很少,相应的配套市场也小,远没有TFT-LCD市场那么大。

| 产业 | 进入门槛 | 产业化 | 参与企业 |

|---|---|---|---|

| OLED制造设备 | 高 | 未见 | |

| 有机发光材料 | 高 | 较少 | 科恒股份(稀土发光材料)等 |

| 面板制程 | 高 | 较少 | 维信诺、京东方、信利、虹视、彩虹、天马 |

| 玻璃基板 | 高 | 未见 | |

| 驱动IC | 高 | 未见 | |

| 导电膜 | 中 | 较多 | 欧菲光、莱宝高科、苏大维格(柔性导电膜 |

| 金属电极 | 中 | 较少 | |

| 偏光片 | 中 | 较少 | 深纺织(上游原材料技术仍受制于日本) |

| 彩色滤光片 | 中 | 较少 | 莱宝高科(产能下降,转做触摸屏为主) |

| 封合胶 | 中 | 较少 |

目前,中国内地企业主要从事小尺寸OLED生产,大尺寸OLED生产方面还不成熟。小尺寸OLED生产方面的主要公司有昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹等。中国首条AMOLED中试线(由维信诺投资建设)已经在昆山建成投产,并于2010年底打通全部生产工艺,上海天马和佛山彩虹都已经开始建设4.5代AMOLED生产线,京东方及四川虹视等也在积极进行AMOLED项目研发工作。中国大陆AMOLED面板生产线有京东方的4.5代和5.5代线,成都虹视的4.5代线,长三角天马的2.5代线,维信诺的2.5代线和4.5代线,厦门天马的5.5代线,珠三角彩虹的2条4.5代线,彩显的2.5代线,信利的2.5代线等,其中大多数都处于在建状态。

从市场来看,近2年AMOLED面板市场快速增长。DisplaySearch数据显示,2011年AMOLED面板市场总额为33.6亿美元,同比2010年12.5亿美元增长168%;2012年AMOLED面板第二季度出货量增长93%。

从市场格局来看,近年来三星在AMOLED市场一直占比达97%~98%%(《Asia OLED》,DisplaySearch),处于垄断地位。LGD目前暂时落后,但从LGD之前的战略可以看到,其通过缩小小尺寸AMOLED的投资,而在大尺寸AMOLED上投入巨额资金(建设8.5代线),主要是准备在大尺寸AMOLED应用上赶超三星,但目前还没看到量产产品。

NPD DisplaySearch近期发布最新的OLED技术与市场趋势报告 (OLED Technology Report)。报告指出2011年OLED(有机发光二极管显示器)技术进展快速,而2012年将是许多主动式有机发光二极管(AMOLED)量产技术达到成熟并应用到大型化面板量产的开始。NPD DisplaySearch预计未来十年OLED技术将持续蓬勃发展,尤其在有机发光材料、有机材料镀膜(color patterning)、电路驱动方式与封装(Encapsulation)等技术上都有很好进展。

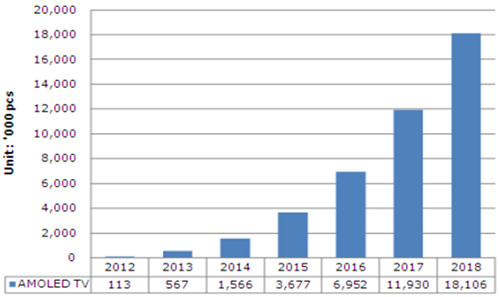

虽然目前OLED最大量产玻璃基板为5.5代,而5.5代以上的量产成本结构尚不明确,但随着AMOLED的技术逐渐成熟稳定,AMOLED面板厂将开始导入量产于大尺寸应用上。预计2012年将有1000万片以上的AMOLED平板电脑面板出货且AMOLED TV出货将达10万台以上。

据NPD DisplaySearch分析,2011年OLED面板产值预计达40亿美金,约为所有平板显示器产值的4%;2018年则将创造超过200亿美金产值,达到了所有平板显示器产值的16%。此外,OLED应用在照明上也自2011年开始起飞,OLED照明预计到2018年将达到60亿美金产值。NPD DisplaySearch预测 AMOLED TV将于2017年达到1千万台以上的规模。虽然在AMOLED TV面板量产初期会有规模经济不够、量产稳定性不够以及成本过高等问题,但在电视品牌厂商追求产品差异化的动机之下,预计将会有策略性的AMOLED TV订价方式,以刺激终端市场消费者的购买动机。

AMOLED TV面板出货

AMOLED TV面板出货2011年是OLED(有机发光二极管)显示器重要的一年,特别是AMOLED显示面板发展。根据NPD DisplaySearch最新季度中小尺寸面板出货和预测报告Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report指出,随着智能手机的强劲成长,2011年全球AMOLED出货量增至7370万片,增幅达55%,预期2012年出货量将进一步增长110%,之后至2015年为止每年都可望有双位数的增长率。到了2015年,预期全球AMOLED的出货量将达到2.973亿片,比2010年大增逾6倍。

在中小尺寸(指9寸及以下尺寸面板)显示市场,2011年全球AMOLED在智能型手机应用之出货量约达4100万台,较2010年仅1300万台,大幅上升210%,在智能型手机市场比重约达9.2%,较2010年的4.7%,上扬了4.5个百分点。预估2012年AMOLED应用于智能型手机的出货量将达到8970万台规模,在智能型手机市场应用比重有机会提升到15%。

2010年和2011年中小尺寸AMOLED营收按应用类别区分

2010年和2011年中小尺寸AMOLED营收按应用类别区分AMOLED的成长主要来自智能手机。由于出货数量增加,屏幕尺寸和效能的提升拉高平均销售价格(ASP),2011年智能手机面板的营收也翻升两倍以上。

目前全球涉足OLED产业的企业产品主要是小尺寸无源OLED器件,真正对LCD(液晶)构成威胁的有源OLED器件(AMOLED),目前能实现量产的只有少数几家公司(主要是三星),全球OLED产业还处于产业化初期阶段。

从TFT-LCD面板在各种应用中渗透的时间来看,从开始应用到渗透率达到10%所花的时间是最长的,往往大于渗透率从10%到50%、从50%到90%所化的时间。笔记本电脑、桌面显示器、液晶电视从从开始应用到渗透率达到10%所花的时间分别为4年、6年和8年。渗透率从0%到10%所花的平均时间为6年,渗透率从1%到50%所花的平均时间也为6年。

| 渗透率 | 笔记本电脑 | 桌面显示器 | 液晶电视 | OLED电视 |

|---|---|---|---|---|

| 达到1% | 2年 | 2年 | 6年 | 预计2014年 |

| 达到1%到10% | 2年 | 4年 | 2年 | |

| 达到10%到50% | 4年 | 3年 | 3年 | |

| 达到50%到90% | 3年 | 3年 |

根据Display Search预测,OLED电视到2014年渗透率达到1%(DisplaySearch预测,2012年全球OLED电视出货量大约达10.8万台,市场渗透率不到千分之一,2013年不到100万台,到2014年出货量才接近300万台)。如果商业化顺利的话,预计2020年OLED电视渗透率将达到50%。

同时,从中国内销液晶电视出货量来看,32寸和42寸一直是市场的主流产品,合计占比达到出货量的50%左右,其中32寸一度占到30%以上。可以看到,当主流的32寸液晶电视价格下降到5000元以下时,液晶电视的渗透率快速上升,当价格下降至3500元以下时,液晶电视的渗透率达到50%以上。由此推断,预计等到主流的OLED 电视下降至5000元以下时,OLED 电视的渗透率将会快速上升。

近日,工信部电子资讯产品管理司透露,政府正通过对技术开发等方面提供资金支援,以扶持OLED产业发展,加快扩大中小尺寸OLED面板的量产规模,并促进大尺寸OLED面板研发。

工信部还将打造合肥新站区,要将该区作为电子资讯(新型平版显示)类国家新型工业化示范基地,重点扶持面板技术,包含OLED。这也是国内首次将新型平板显示产业纳入“国家新型工业化产业”的规划范畴。同时,南京也设立紫金科技创业特别社区,利用政策优势,服务OLED产业。

| 时间 | 屏幕尺寸规格 | 解析度 |

|---|---|---|

| 2005 | 2.2寸QCIF | 128ppi |

| 2006 | 2.4寸QVGA | 167ppi |

| 2007 | 3.2寸HVGA | 180ppi |

| 2008 | 3.5寸NHD | 210ppi |

| 2009 | 4.0寸WVHA | 233ppi |

| 2010 | 4.0寸QHD | 275ppi |

| 2011 | 3.52寸VGA | 326ppi |

| 2012 | 4.5寸720HD | 330ppi |

2011年11月10日,三星在上海世博中心发表智能型手机Galaxy Note,除了采用内建特殊的S Pen 电磁式数码笔,可配合书写力道改变笔触粗细之外,还搭配HD 高画质5.3寸AMOLED 面板,较三星之前的Galaxy S2所搭配的4.3 寸AMOLED 面板更大一号,其分辨率则提高很多。

由于三星持续推出尺寸较大的AMOLED 面板之智能型手机产品,也不断地获得消费者的好评,其市场接受度也不断地提高,加上Samsung 集团也不断地投资AMOLED 面板次世代产线,并已在2011年中启动5.5代线AMOLED 生产线,且使用1,300mm×1,500mm玻璃基板。三星在AMOLED制造方面一直领跑,SMD(三星移动显示器)还进一步地宣布其第8 代AMOLED面板试验线将于2012年5月投入使用,可以切割46寸、55寸等大尺寸AMOLED面板,三星计划将AMOLED面板的使用领域从智能型手机、平板电脑延伸到TV等领域,三星在下一代显示技术领域已经占据高地。

尽管仍然存在生产良率较低的问题,但是三星的AMOLED显示屏大尺寸化却在持续取得突破。之前日本厂商TMD、索尼、日立“三合一”的目标,不只是要确立中小尺寸液晶面板市场的龙头地位,还要大幅提升在AMOLED领域对韩厂的竞争力,预计日商很快就能实现AMOLED量产,而台湾面板大厂预计2012年会实现AMOLED小规模量产,因此,AMOLED产业发展可能将快于市场预期。如果LGD、日本显示器以及台湾面板厂在三星之后相继实现AMOLED量产,那么目前主流的显示技术TFT-LCD可能将迎来真正的挑战。

目前三星即是全球AMOLED面板的最主要最大的供应商,又是平板电脑、智能手机的主要生产者,其AMOLED面板主要首先保障自己产品的供应。即使三星有足够的产能向外提供AMOLED面板,也很少会有平板显示器件生产商选择使用AMOLED面板,而放弃目前已经非常成熟、货源又相对充足的LCD面板。因为选择了AMOLED面板,就选择依附于三星,主要部件受其摆布,是很难做大,更不可能有超越三星的机会。如苹果(最大的平板显示设备生产商之一)曾考虑过使用三星的AMOLED屏而之后又决定放弃使用,其主要原因就是不希望被三星那样上下游一体化的公司所牵制。

三星作为苹果在平板电脑、智能手机领域的主要竞争对手,让其成为自己上游主要部件的供应商,对于苹果来说,那是非常愚蠢的做法,是万万不可取的。台湾面板产业链上的公司对于AMOLED的量产、态度意愿也不甚积极,这与AMOLED市场几乎由三星集团自己垄断自己在玩有关(最大的采用客户是三星的智能手机),即使在投入大量设备支出和资源后,依然得面临客户订单不确定性的风险,而目前面板产业链上的公司的财务状况并不容许这样的冒险。

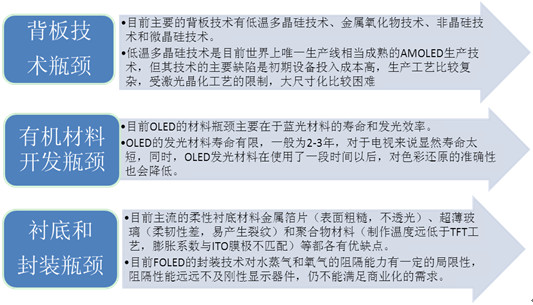

目前OLED技术瓶颈

目前OLED技术瓶颈OLED的技术瓶颈主要在于背板技术、有机材料开发和柔性OLED的衬底材料和封装瓶颈等方面。例如,由于OLED的发光材料寿命有限,一般为2~3年,对于电视来说显然寿命太短。但消费者更换电视的周期一般为6~7年,所以在OLED在寿命问题解决之前,OLED 电视的消费全体定位主要为高端用户,难以在大众消费者中普及。三星和LG将于下半年推出的55寸OLED电视定价高达8000美金,也远远超出了一般消费者的承受能力。

2011年,全球OLED面板市场规模达到37.4亿美元,比2010年暴增了140%;其中,使用于智能型手机等小尺寸屏幕的AMOLED面板市场规模暴增170%至33.62亿美元。

作为全球目前最大的OLED应用市场的中国,其中45%以上的IT产品与显示器件有关;中国内地的手机产量占全球产量的50%以上;中国内地的MP3/MP4产量占全球产量的90%以上;其他消费电子产品的产量占全球产量的一半以上。随着OLED面板成本的进一步下降和产能的进一步提升,未来在其他消费电子产品的应用水平也会有所提升。因此,中国发展OLED产业潜力巨大。

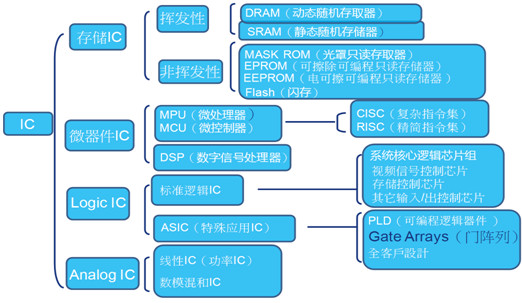

集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是20世纪60年代初期发展起的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺,把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上,然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。其封装外壳有圆壳式、扁平式或双列直插式等多种形式。

集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。

模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),其输入信号和输出信号成比例关系。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如3G手机、数码相机、电脑CPU、数字电视的逻辑控制和重放的音频信号和视频信号)。

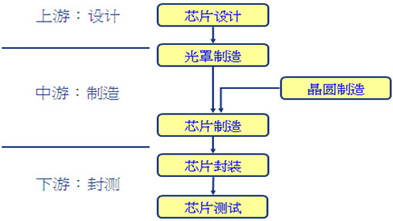

集成电路分类

集成电路分类在借鉴国外产业发展规律的基础上,我国集成电路产业走出了一条设计、制造、封装测试三业并举,各自相对独立发展的格局。到目前,我国集成电路产业已经形成了IC设计、芯片制造、封装测试三业并举及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局。

2012年一季度IC设计业保持较快增长,行业销售额同比增长了21.5%,规模达到90.72亿元。而受国内外半导体市场需求不振的影响,一季度芯片制造业和封装测试业双双出现下滑,其中芯片制造业同比下滑7.1%,规模为104.8亿元;封装测试企业下滑3.1%,规模为155.72亿元。

集成电路产业流程介绍

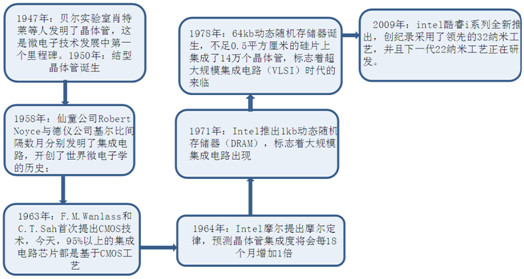

集成电路产业流程介绍 集成电路发展回顾

集成电路发展回顾我国集成电路产业诞生于20世纪60年代,共经历了三个发展阶段:

第一阶段(1965—1978年)

以计算机和军工配套为目标,以开发逻辑电路为主要产 品,初步建立集成电路工业基础及相关设备、仪器、材料的配套条件。

第二阶段(1978—1990年)

主要引进美国二手设备,改善集成电路装备水平,在“治散治乱”的同时,以消费类整机作为配套重点,较好地解决了彩电集成电路的国产化。

第三阶段(1990—2000年)

以908工程、909工程为重点,以CAD为突破口,抓好科技攻关和北方科研开发基地的建设,为信息产业服务,集成电路行业取得了新的发展。

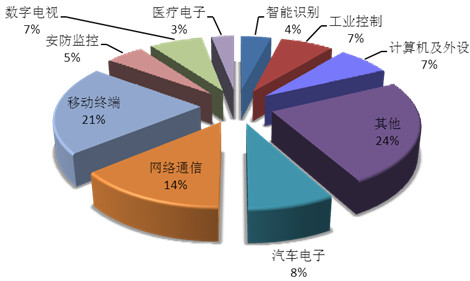

2012年我国集成电路市场应用结构与增长

2012年我国集成电路市场应用结构与增长2011年,我国集成电路产业基本保持平稳增长,IC设计业增速持续快于行业平均水平,带动作用较为明显,但同时也遭遇了国际市场需求疲软的影响,芯片制造业及封装测试业增速趋缓,产业规模及产品出口增速较2010年均有所下滑。并且。经过近10年的发展,国家科技重大专项的带动作用不断显现,2011年8英寸生产线已达到15条,12英寸线6条,产业链各环节技术都已取得一定突破,同时,CPU、存储器等高端芯片研发取得重要突破,TD-SCDMA、平板电脑等SoC芯片批量生产,45nm制造工艺量产,部分专用设备进入大生产线。

| “十一五”规划 | “十二五”规划中公布的数据 | 达成率 | |

|---|---|---|---|

| IC出产量(亿块) | 800 | 625.5 | 81.56% |

| IC销售额(亿元) | 3000 | 1440 | 48% |

| 年均增长率CAGR% | 30% | 15% | 50% |

| 约占全球% | 10% | 8.60% | 86% |

“十一五”期间,尽管受到国际金融危机的冲击,我国集成电路产业整体仍呈现快速发展的势头。2010年国内集成电路销售额已达到1440.15亿元,相比“十五”末翻了一番。其5年的年均增长率达到15.5%。中国集成电路产业规模已经由“十五”末不足世界集成电路产业总规模的4.5%提高到2010年的近8.6%。中国成为过去5年世界集成电路产业发展最快的地区之一。同时,随着国内集成电路产业规模的扩大,以中芯国际、华虹NEC、海思半导体、展讯、长电科技、南通富士通等为代表一批本土集成电路企业快速鹊起,并成为能够为国内集成电路行业发展的中坚力量。

2012年上半年,在国内外经济环境、国内电子信息制造业运行,以及市场自身库存调整的共同影响下,国内集成电路产业呈现“先低后高”的走势,一季度产业增速大幅下滑,二季度则出现明显回升。综合来看,2012上半年中国集成电路产业销售额规模同比增长7.5%,规模为852.85亿元。产量为466.1亿块,同比增长2.8%。

进出口方面,根据海关统计,2012上半年集成电路进口金额827.5亿美元,同比增长3.6%;出口金额179.9亿美元,同比增长18.6%。

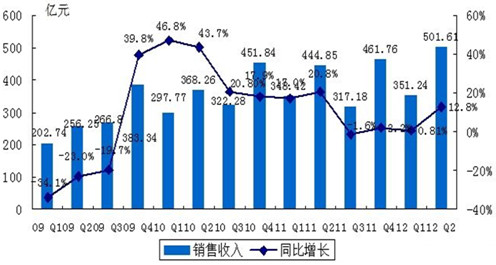

2009—2012中国集成电路销售情况

2009—2012中国集成电路销售情况2012年,欧美经济增长乏力的现象不会得到实质性改变,而更为关键的是传统电子整机产品全球市场需求已趋衰落,难以再度充当推动集成电路产业快速增长的主动力。PC市场需求被平板电脑大量挤占,DRAM供应商前景黯淡,预计2012年全球销售额降至300亿美元,相比2010年下降24.4%;在电视芯片领域,美国博通已计划关闭专门从事电视与蓝光播放器系统芯片(SoC)解决方案的旗下部门,退出电视视频处理芯片市场。因此,如何围绕智能移动终端等新兴应用需求发掘新增长点,在全球市场不景气的宏观环境下找出一条持续稳定的增长途径,是我国集成电路产业在2012年面临的一项艰巨任务。

目前,以集成电路为核心的电子信息产业超过了以汽车、石油、钢铁为代表的传统工业成为第一大产业,成为改造和拉动传统产业迈向数字时代的强大引擎和雄厚基石。1999年全球集成电路的销售额为1250亿美元,而以集成电路为核心的电子信息产业的世界贸易总额约占世界GNP的3%,现代经济发展的数据表明,每l~2元的集成电路产值,带动了10元左右电子工业产值的形成,进而带动了100元GDP的增长。

自Wintel体系打破以来,全球集成电路产业开始了势力格局的重新划分,各大跨国企业活跃其中,以强化产业链整合及控制能力为主要目的,相互间展开激烈的竞合博弈。这充分表明企业核心竞争力不再只是来自于单项优势技术或产品,而更多的来自于对高度集成的产业链上高度集中、高效流动的资源掌控力和运营力,产业竞争模式已正式向“全产业链竞争”转变。在谷歌斥资125亿美元收购摩托罗拉移动后,英特尔即宣布与其展开深度合作,真正实现“芯片-系统-终端”的全产业链整合;

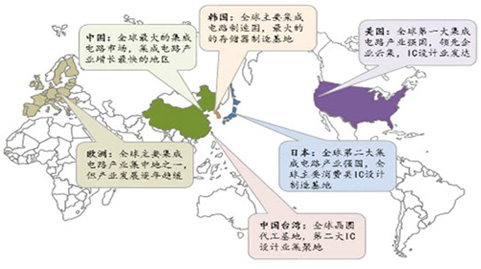

2011集成电路全球产业分布

2011集成电路全球产业分布截至2011年9月,ARM主导的产业联盟已有705家成员,涉及芯片设计、软件开发、开发工具、嵌入式系统集成、代工制造等众多领域,2011年10月,ARM与EDA厂商Cadence、芯片制造商台积电合作开发的全球第一颗采用20nm新工艺的Cortex-A15多核心处理器已经流片成功。

2012年,集成电路的“全产业链竞争”态势将会随着全球产业格局的继续深入调整而愈加激烈,这将在一定程度形成产业发展的“马太效应”,强强联合的跨国企业与中小企业的差距会日益拉大。我国芯片厂商、终端厂商、软件厂商间缺乏互动、产业链上下游协同不够紧密一直属于固有问题,但此时显得尤为突出,集成电路企业无疑将在2012年遭遇更为巨大的国际竞争压力,加快完善集成电路产业生态环境,推动形成“芯片-整机”大产业链刻不容缓。

“十二五”期间,我国将着力发展集成电路设计业,突破重点领域集成电路技术和产品,提升系统解决方案能力,并完善产业链,发展高端专用设备、仪器和关键材料,“超前部署”对新原理、新工艺、新材料、新器件的前瞻性研究。

2012年2月,《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)正式发布,标志着国内集成电路产业环境将得到进一步完善,政策带动效应将在一定程度上减弱国际市场需求疲软的不利影响,推动产业规模增速稳步上升,为产业步入新一轮发展阶段提供重要动力。随着4号文实施细则及地方政府配套政策的陆续出台,财税、投融资、技术研发和人才等方面支持措施的次第落实,2012年我国集成电路产业销售收入将接近2100亿元,增速有所上升,达到21%左右,重回平稳较快的增长轨道。工信部预计,国内集成电路市场规模到2015年将达到12000亿元。

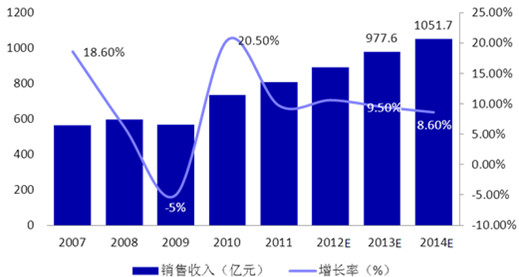

2007—2014年中国集成电路市场规模、增长率统计与预测

2007—2014年中国集成电路市场规模、增长率统计与预测在3G手机、平板电视、便携式数码产品、汽车电子等行业电子市场持续增长的带动下,预计2010年市场将实现超过10%的增幅,而且CMIC专家预计未来3年中国集成电路市场发展速度将保持在10%以上。CMIC预计2013年中国的集成电路市场规模有望达到1001亿美元,约占全球芯片市场的35%。

2011年6月、2013年1月国有商业银行及中小商业银行开始发行金融IC 卡,2015年1月1日起,停止发行磁条卡,全面发行金融IC卡。

2011年带银联标志的磁条卡发卡规模为8.4亿张,磁条卡存量市场为24亿张,市场规模巨大。我们预计2015年金融IC卡发卡量将达到6亿张,2011—2015年发卡量年均复合增长率为124% 。

金融IC卡与磁条卡毛利率差别不大,单价是其10倍以上,考虑到规模替换后金融IC卡的单价下降,1 张金融IC卡的毛利润将也将是1 张磁条卡的5~8倍,对相关卡商业绩明显提振。银行金融IC卡销售市场规模将从3.6亿元增长到48亿元,年均复合增长率为91.1%。巨大的金融卡需求空间将给相关企业带来巨大的利润空间。

2012年,5月3日据财政部官网消息,为进一步推动科技创新和产业结构升级,促进信息技术产业发展,财政部、国家税务总局近日发布了鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。

根据通知,集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

集成电路线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元的集成电路生产企业,经认定后,减按15%的税率征收企业所得税,其中经营期在15年以上的,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

中国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

通知还指出,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。

2011年国内移动支付用户数达到1.87亿。根据日本市场的情况,预计国内移动支付用户数目未来将达到5.5亿,移动支付的需求量将超过10亿张,因此国内移动支付芯片的市场容量巨大。但国内移动支付市场因为移动支付标准和体系的不明确而在近几年的发展不稳定。移动支付标准不明确的问题随着2011年移动支付标准的明朗化得以解决。但对于移动支付,更重要的是一个牵涉到多方利益、多方互助合作的完整体系的建立。另外,移动支付产品的规格、性能等方面(特别是安全性能)的标准化也需要解决。随着市场的发展,这些问题有望在未来两年里得到解决。

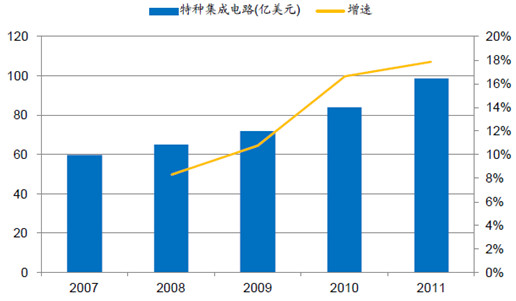

特种集成电路行业增速较快。2011年国内集成电路行业增速为9.7%,远低于2010年29%的增速,2011年国内集成电路的市场规模约为8056亿元,其中一半以上来自进口。特种集成电路作为在专门领域使用的集成电路产品经历了较高的增长,2011年增速达到18%,远高于普通集成电路的市场增速。随着国内国防和传感器等市场的发展,特种集成电路行业规模还将扩大。

国内特种集成电路销售收入和增速

国内特种集成电路销售收入和增速国防信息化有利进一步提升特种集成电路的空间。美国国防预算中的电子含量已占据了半壁江山(2001年为43.6%),按照美国2011年国防预算7250亿美元的计算,电子产品采购近3000亿美元,集成电路在全部国防信息化中有重要作用。我国正处于国防信息化加速的阶段,国防预算年增速在14.5%左右,国防信息化投资增速必将超过国防预算增速。根据电子产品年鉴数据,美国在国防信息化得过程中诞生了超过20家销售收入超过10亿美元的公司,对比美国国防信息化的过程,我们认为国内也将诞生销售收入超过10亿元的国防电子产品公司,而特种集成电路是整个国防信息化的大脑,在这一过程中有重要作用。

未来几年,若全球经济不出现大幅波动,平稳小幅的增长方式将是未来几年中国集成电路市场的发展趋势,市场未来几年的增速将保持在9%左右,市场发展的主要驱动力仍然主要来自PC、手机、液晶电视以及其它产量较大的电子产品。此外,未来新兴应用成为市场增长的推动因素之一,物联网、云计算、新能源、半导体照明、医疗电子和安防电子等新兴领域的发展,将为中国集成电路市场带来新动力,MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力将逐渐增强,这些等新兴电子产品市场的发展也将在一定程度上推动市场发展。

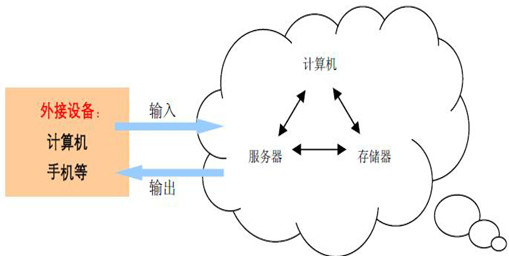

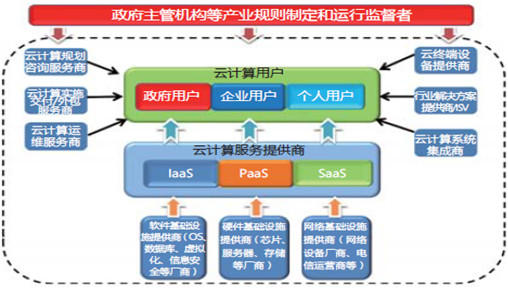

云计算是指将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上,使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务,并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者。由于云计算的“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的,并且可以随时获取,按需使用,随时扩展,按使用付费,这种特性经常被称为像水电一样使用IT基础设施。

云计算是由分布式计算(Distributed Computing)、并行处理(Parallel Computing)、网格计算(Grid Computing)发展来的。通俗的理解是,云计算的“云”就是存在于互联网上的服务器集群上的资源,它包括硬件资源(服务器、存储器、CPU等)和软件资源(如应用软件、集成开发环境等),本地计算机只需要通过互联网发送一个需求信息,远端就会有成千上万的计算机提供需要的资源并将结果返回到本地计算机,这样本地计算机几乎不需要做什么,所有的处理都在云计算提供商所提供的计算机群来完成。

云计算原理

云计算原理云计算是一个综合概念,目前在A股尚处于主题投资阶段,短期之内云计算需求增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用软件的升级、移动互联网的广泛普及,本土的软硬件生产商、系统集成商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中面临巨大商机。A股设计云计算概念的公司按不同产品类别可分为:

(1)软硬件平台提供商

云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台。这部分公司的产品主要特点是灵活和稳定兼备的集群方案,以及标准化、廉价的硬件产品。

(2)系统集成商

帮助用户搭建云计算的软硬件平台,尤其是企业私有云。这部分公司普遍具有强大的研发能力和足够的技术团队,以及灵活可复制性的产品。

(3)服务提供商

这一部分涵盖了为企业和个人用户提供计算和存储资源的IaaS 公司,是云计算的核心领域之一,今后绝大多数的计算处理以及应用开发都将在这些服务中展开。

应用开发商:即应用服务提供商(SaaS)。

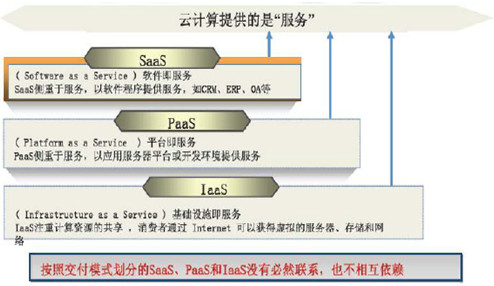

云计算服务层次

云计算服务层次云计算一般来说可以分为软件即服务(Software as a Service,SaaS)、平台即服务(Platformas aService,PaaS)、基础架构即服务(Infrastructure as a Service,IaaS)三种层次。

软件即服务(Software as a Service,SaaS)指的是通过浏览器为用户提供应用程序,为用户提供服务。根据云端部署情况的不同,有些在公有云上提供SaaS 应用。

平台即服务(Platform as a Service,PaaS)指的是以服务形式为开发人员提供应用程序的开发部署平台。开发人员可以利用这个平台来开发、部署和管理 SaaS 应用服务。

基础架构即服务(Infrastructure as a Service,IaaS)以服务形式提供基础设施架构,包括服务器、存储和网络硬件。这类基础架构通过网格计算通过虚拟化的环境,因此Iaas 包括虚拟化、集群和动态配置软件。

云计算运用

云计算运用“十二五”时期,我国政府将着力推进云计算核心技术的研发,促进成云计算系统解决方案提供能力和重大产品产业化的能力提升,其中,云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力行业为重点。

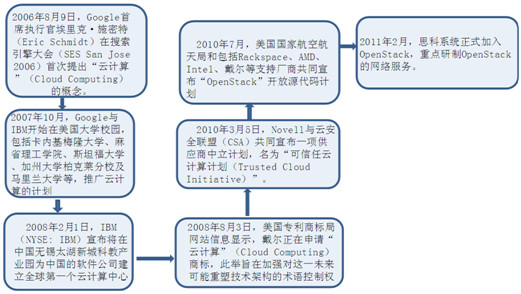

计算发展回顾

计算发展回顾云计算出现绝非偶然,其思想起源于20世纪60年代,麦卡锡把计算能力作为一种像水和电一样的公用事业提供给用户的理念,在20世纪80年代网络计算、90年代公用计算、21世纪初虚拟化技术,SAAS应用的支持下,云计算作为一种新兴的资源使用和交付模式逐渐为学界和产业界所认知。

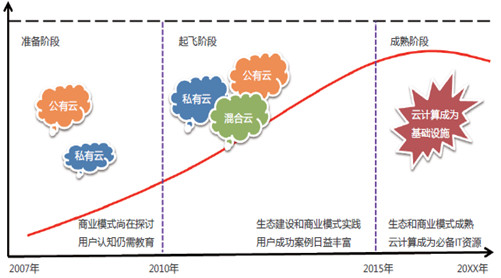

中国云计算产业发展阶段分析

中国云计算产业发展阶段分析中国云计算产业分为市场准备期、起飞阶段和成熟期三个阶段,当前,中国云计算产业尚处于导入和准备阶段,处于大发展的准备期。

云计算已成为IT产业发展的重要趋势,将为整个产业带来新的变革和机会。然而,国内外IT应用环境存在着巨大差异,因此,中国云计算产业的应用必须明确本地用户的核心关注,针对不同用户的需求,提供可控、安全、高效的云计算解决方案。

对政府用户而言,云计算不仅能够提高办公效率、节约信息化成本,还能够帮助其实现管理创新和服务型政府转型。政府不仅是云计算重要应用主体,更是重要的市场规则制定者、产业运营监督者和产业发展推动者。

政府的推动可以促进云计算产业跨越式发展。例如,目前各地政府结合当地产业规划,积极建立云计算产业发展与创新基地,通过资金支持大力培育云计算技术服务厂商,建立面向城市管理、产业发展、电子政务、中小企业服务等领域的云计算示范平台,推动IT厂商向云计算服务商转型,并引导云计算技术和服务厂商向产业基地集聚,组建云计算产业联盟,形成合力参与全球云计算产业竞争。

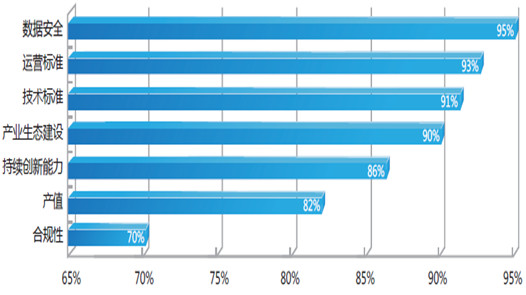

在云计算产业发展中,政府用户关注的核心聚焦在数据安全、云计算的标准建设及产业生态系统打造等方面。

政府用户对云计算的核心关注度

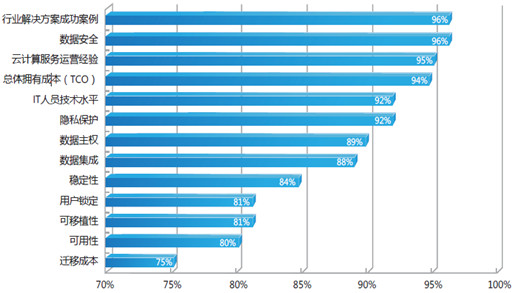

政府用户对云计算的核心关注度企业能够利用云计算整合其现有的数据中心,实现对已有IT资源的充分利用,提高信息系统的效率和性能,加强经营决策的实时性。各类面向行业的云服务能够为企业发展提供重要支撑,使企业(特别是中小企业)加快研发进程,缩短产品投入市场的时间。因此,企业在部署云计算服务时,更注重云的安全性、云服务提供商的运营经验及现有的成功案例等。

随着云计算的不断发展,可供企业选择的云服务越来越多,云的可移植性、数据集成、迁移成本等也将成为企业用户关注的核心问题。

企业用户对云计算的核心关注度

企业用户对云计算的核心关注度目前,尽管大多数个人用户并不清楚地知道或者不关心云计算概念,事实上已经有相当多的用户已经是云计算的使用者了。多年来,消费者事实上一直都在慢慢向云计算环境靠拢,如电子邮件(如微软的Hotmail、Google的Gmail)、在线办公软件(如文字处理、电子表格)、网络硬盘、即时通讯(如MSN、QQ)等。

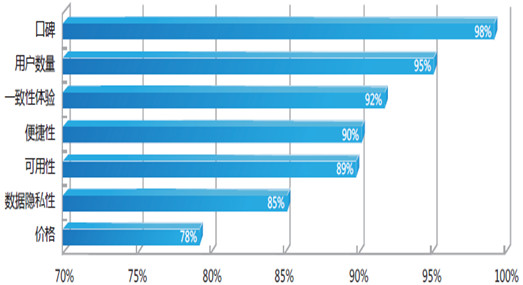

由于消费习惯的原因,中国的消费者在选购产品时,往往货比三家,注重产品的口碑,在做出购买的决策时,往往表现出一定的从众倾向,对那些市场占有率高的品牌更加偏爱。因此,消费者在选购云服务时,对云提供商的口碑、用户数量和一致性体验表现出了特别的关注,其次才是云服务的可用性及数据隐私性,最后才考虑价格的因素。

消费者对云计算的核心关注度

消费者对云计算的核心关注度走过2010年的探索前行,中国云计算产业链基本形成,2011年中国云计算产业进入新的发展阶段,在国家层面,“十二五”规划纲要和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》均把云计算作为“新一代信息技术”产业的重要组成部分来强调,2011年政府对于云计算产业的支持与推动进入实操阶段;在地方层面,已有包括北京、上海、无锡、杭州、深圳、成都等在内的30余个地方政府推出各有侧重的云计算产业规划,云计算产业区域布局正在形成;在企业层面,IBM、谷歌、微软、曙光、浪潮、华为、联想等几乎所有国内外IT企业均将云计算作为业务创新与拓展的重要方向,投入大量资金与人才,开发云计算应用,与此同时,各行业的不同规模的众多企业也开始对云计算内部应用做出尝试,云计算市场正在成为充满活力且规模迅速扩张的新兴市场。

中国云计算产业链

中国云计算产业链报告称,2011年,中国云计算市场规模已经达到288.23亿元,同比增长72.3%。随着云计算由概念推广到逐步落地,近年来云服务技术和商业模式创新不断涌现,中国IT服务市场正在加速步入“云时代”。

由于意识到“云计算”将是一场改变IT布局的划时代变革,几乎所有重量级跨国IT巨头都从不同领域布局“云计算”,并发布自己的云计划战略,其中主力阵营包括,Microsoft、IBM、vmware、oracle以及HP等。

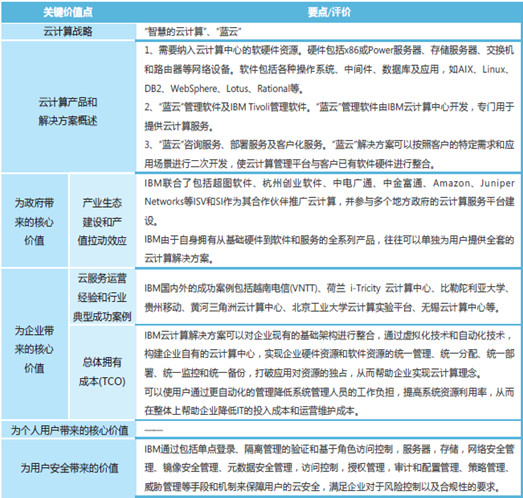

IBM云计算战略

IBM云计算战略由于云计算未来发展的前瞻性和广阔性,各国政府都非常重视本国云计算产业发展的规划制定和推经,2009年2月,美国总统奥巴马任命维维克•昆德拉为美国联邦首席信息官后,云计算已经提上了美国政府的议事日程。

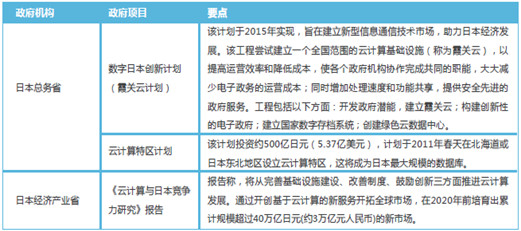

同时,欧洲、日本也纷纷加入促进云计算发展大军,2010年8月16日,日本经济产业省发布了《云计算与日本竞争力研究》报告。报告称,将从完善基础设施建设、改善制度以及鼓励创新三方面推进云计算发展,培育新市场,使其2020 年前累计规模超过40万亿日元(约3万亿元人民币)报告称,通过开创基于云计算的新服务开拓全球市场,在2020年前培育出累计规模超过40 万亿日元的新市场。例如:在云计算平台上,基于传感器信息采集技术,挖掘新的需求、创造新的服务;通过扩大远程办公,提升生产力与工作参与度,实现GDP 助长0.3%;通过在交通领域引进实时智能管控系统,改善能源使用效率,实现相对于1990年7%的CO2减排。

近年来日本云计算产业政策

近年来日本云计算产业政策云计算作为新一代产业浪潮的重要驱动力,在推动中国信息基础设施建设和信息化进程、构建更大规模的生态系统提振中国IT产业、提升科技创新能力、提高业务动态性和敏捷性、降低总体拥有成本、助力绿色IT和节能减排、支撑中小企业信息化升级,保障国家经济平稳较快发展等方面都有着重要促进作用。

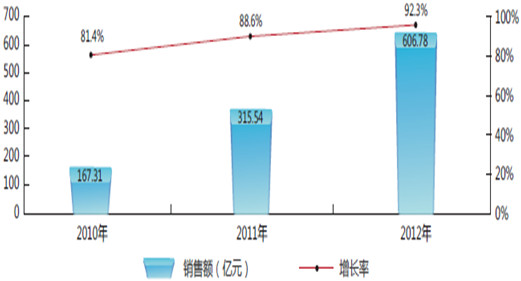

2009—2012年中国云计算应用市场规模

2009—2012年中国云计算应用市场规模未来5年,云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力行业为重点,市场规模从2009年的167.31亿元增长至2013年的1174.12亿元,至2016年之前年均复合增长率36%以上。

据IDC的报告指出,2011年,全球被创建和复制的数据总量达1.8ZB,不仅现有数据量的规模几近于人类已知的物理宇宙中的星辰数量,而且全球信息总量每过两年,便会增长1倍。这意味着,云计算带来的海量数据将数据处理这个机遇摆在了市场面前。

自2010年以来,各大IT巨头加大大数据领域的产品推出进度,包括EMC、惠普、IBM、微软在内的全球IT巨头纷纷通过收购大数据相关厂商来实现技术整合,亦可见其对大数据战略布局的重视。据国内有关机构初步预算,未来中国大数据潜在市场规模有望近2万亿元。

相对于其他领域,数据处理相对是一个技术含量比较多、应用比较明确的领域,而中国的数据处理产业现在仅仅是开了一个头,未来可挖掘的潜力和空间特别大,对今后整个互联网产业的贡献也会非常大。

云计算商业模式的迅速发展云计算商业模式的迅速发展将对中国IT业产生重要的影响,涉及服务器、存储、网络等基础架构以及中间件、操作系统、应用软件、网络服务在内的诸多领域,从而开创一种全新的IT应用前景。

据预测,未来5年,云计算和相关服务市场将保持高速增长态势。一方面,中国拥有世界上数量最多的中小企业,对于这些处在成长期的中小企业而言,自己投资建立数据中心的投资回报率较低,并且很难与业务的快速成长匹配,而云计算的租用模式正好为这些中小企业提供了合适的解决方案;另一方面,众多的服务器、存储硬件厂商以及平台软件厂商都希望通过云计算平台将自己的产品推广到政府和企业用户中,以便未来能获得更多的市场机会;同时,云计算运营商也将在这次大潮中实现快速发展,比如正在全国各地兴建高性能计算中心、超级计算中心的政府部门及其下属企事业单位有望成为面向公共计算领域的云计算运营主体,而电信运营商、IDC托管服务商、大型互联网公司、软件平台解决方案提供商等也具有成为云计算运营商的潜力。

随着云计算生态链构建的逐步成熟,相关产业链主体均会在这一轮IT浪潮中找到自身的优势位置,加速自身业务优化升级,助推整体IT产业的跨越式增长。

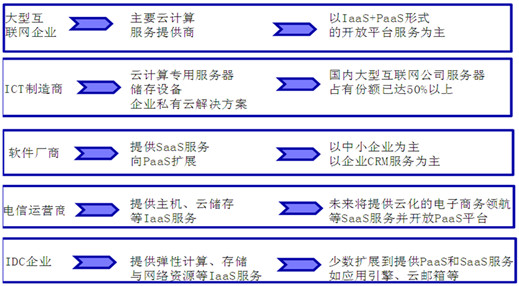

我国云计算企业分布

我国云计算企业分布云计算产业链的发展环环相扣,如同一个“金字塔”模型,从国内市场目前的情况来看,不同企业在金字塔的不同级别均有动作:处于金字塔基座位置的是基础设施层,能够提供计算、存储、带宽等按需的IaaS云基础设施服务,这是所有应用和平台的基础,也是“云计算”技术实力的集中体现;基于基础设施之上的是为应用开发提供接口和软件运行环境的平台层的PaaS服务;处于金字塔顶端的是应用层,提供在线的软件服务即SaaS服务。金字塔的这三个层面合起来构成了一条完整的云计算产业链,随着国内云计算应用市场的进一步发展与成熟,产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。

云计算作为未来新一代信息技术与IT应用方式变革的核心、我国战略性新兴产业发展的重点领域,已经成为当前信息技术产业发展和应用创新的热点。大规模、高等级、服务化、节能型的云计算数据中心即是云计算技术的典型应用实践,更是新一代IT应用与云计算服务的关键支撑平台,因此成为云计算产业发展的排头兵,掀起了一场云计算数据中心建设与传统数据中心云化的热潮,为云计算产业发展提供了良好的基础设施保障。根据一项由亚洲云计算协会所作的调查显示,中国未来数年在云计算项目上的投资预计达1540亿美元,对于相关企业来说,云业务商机无限。