我国核电发展现状

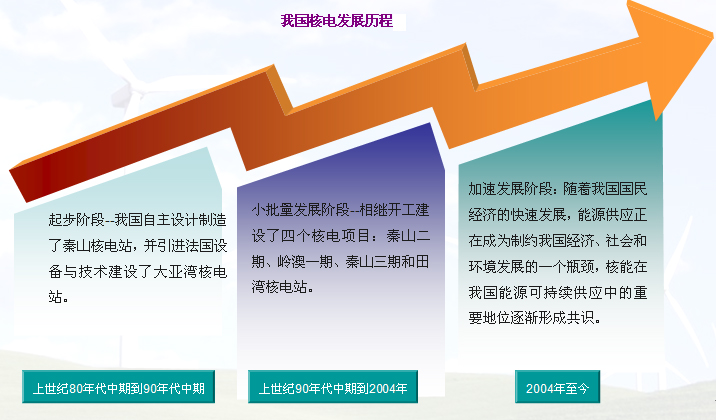

发展历程

我国核电从上世纪80年代起步,发展历程可以概括为3个阶段:

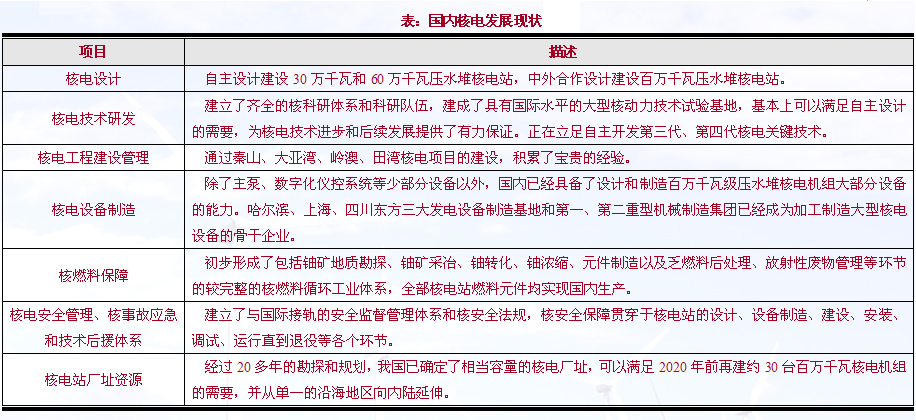

发展现状

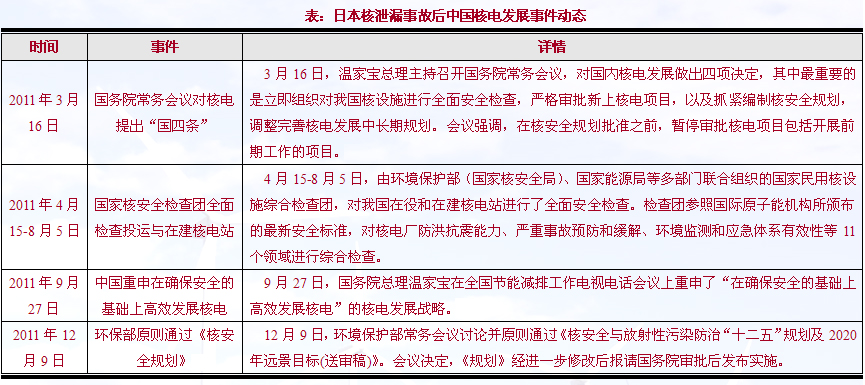

截至2010年底,中国大陆已建成投运核电机组13台,在建核电机组28台,总体运行安全。

“十一五”期间,我国核技术利用活动管理日益规范,初步实现了生产、销售、使用、进出口和回收的全过程管控。各类研究堆、核燃料循环设施等在役核设施安全可控。老旧核设施退役和污染治理工作稳步实施,建成31个放射性废物库,高风险污染源逐步得到控制。建立全国辐射环境监测网和核辐射预警系统,核安全监管能力得到强化。有效开展了汶川地震、日本福岛核电站核泄漏事故的应急监测与处置工作。

与此同时,核辐射风险防范压力加大。我国早期核设施安全水平较低,运行时间长,部分设施老化,安全风险增大。新建核电机组数量和规模迅速扩大、多种技术并存,放射源和核技术利用装置分布广、数量多,核安全监管难度大。民用核安全设备质量管理水平有待提高。铀矿冶和伴生矿开发利用的环境问题日益突出。大量放射性废物亟待处理处置。

发展规划

核电是经济性好、可规模化发展的重要绿色能源之一,在负荷中心规划建设核电机组,有利于减少环境污染,减轻煤炭运输压力,对满足地区电力需求增长、保障能源供应安全具有重要意义,必须坚持大力发展核电方针。

核电的基本发展思路是:

高度重视核电安全,强化核安全文化理念。坚持在确保安全的基础上高效发展核电。加快制定颁布核电安全技术标准,明确核电准入门槛,健全核电安全机制。优先采用先进安全核电技术,在核电站设计、制造、建设、运行、退役的全过程中,建立高标准质保体系和核安全文化体系。

坚持以我为主,明晰技术发展路线。坚持压水堆—快中子增殖堆/高温气冷堆-核聚变堆技术路线。全面掌握第三代核电工程设计和设备制造技术,加快发展三代核电后续项目,尽快实现我国先进压水堆的自主设计、自主制造、自主建设和自主运行目标。加快开工建设高温气冷堆示范工程,开工建设快中子增殖堆示范电站。组织核聚变技术攻关,争取走在世界前列。

统一技术标准体系,加快实现核电设备制造国产化。在消化吸收国外标准的基础上,结合国情,逐步建立、完善与国际接轨的核电技术标准体系。抓住引进第三代核电技术建设自主化依托工程和第二代改进型机组批量发展的机遇,对技术难题进行定点联合攻关,实现设计、制造一体化生产模式,提高核电成套设备制造技术和能力。

理顺核电发展体制,加快推进市场化、专业化进程。发挥市场机制,推行多业主、专业化,逐步增加核电建设控股业主数量。理顺核电投资、建造和运营机制,大力推行核电设计、工程管理和运行维护的专业化发展。培育广泛参与、公平竞争、健康有序的建设市场。做好核电人力资源规划,加快核电人才队伍建设。加强科技研发平台建设,建立产学研用相结合的技术创新体系。

建立立足国内、面向国际的核燃料循环体系。成立国家级核燃料公司,加快构筑适应国内外两种资源、两个市场的核燃料循环体系。加大国内铀资源勘探力度,增加资源储备,加强与国外铀资源勘查与开发的合作,完善铀产品贸易体系,建立国内生产、海外开发、国际铀贸易三渠道并举的天然铀资源保障系。加快乏燃料处理设施建设,尽快形成相适应的能力,完善核燃料循环工业体系。

核电发展重点和目标是:

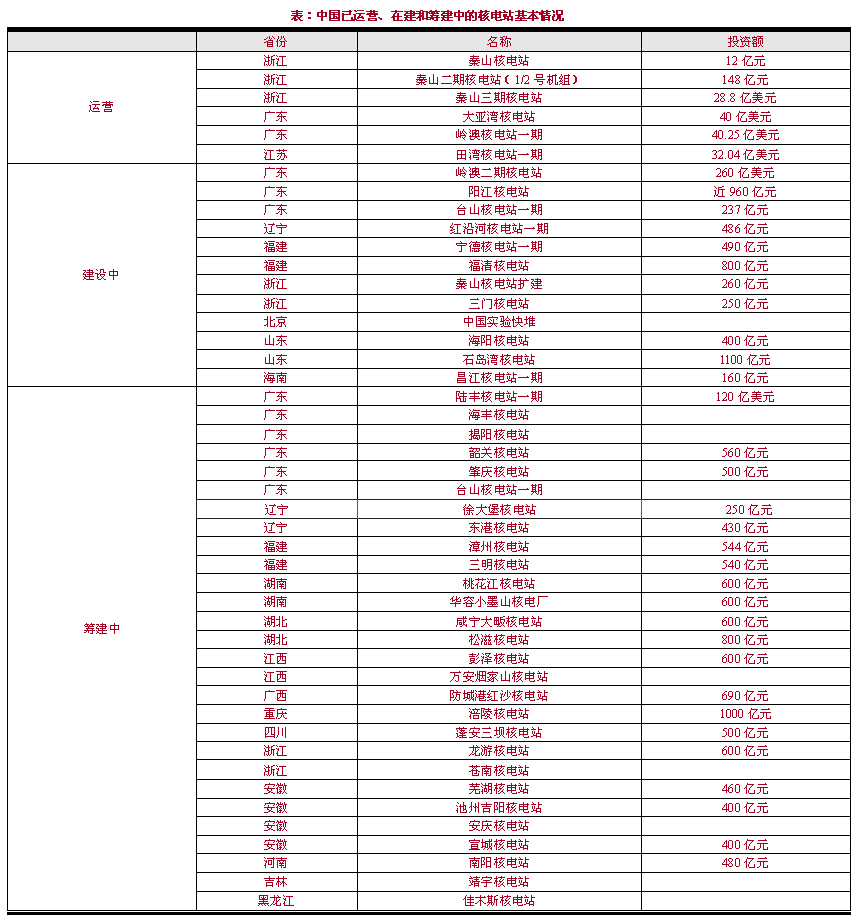

在辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等沿海省区加快发展核电;积极推进江西、湖南、湖北、安徽、吉林、重庆、河南等中部省份内陆核电项目,形成“东中部核电带”。

规划2015年我国核电装机4294万千瓦,主要布局在沿海地区,2011年开工建设我国首个内陆核电,力争2015年投产首台机组。2020年规划核电装机规模达到9000万千瓦、力争达到1亿千瓦。